评估氢能燃料电池车的动力系统效率:不同行驶工况下的能量转换率,如何让您的氢能车跑得更远更省心

评估氢能燃料电池车的动力系统效率,就像给一辆车做全面的健康体检。我们需要一套科学的评估体系,才能准确了解它在不同路况下的真实表现。

动力系统效率评估指标体系构建

构建评估指标体系时,我们关注的是能量从氢气到车轮的完整旅程。这个体系包含三个核心维度:燃料电池系统效率、动力传动效率和整车能量利用效率。

燃料电池系统效率衡量的是氢能转化为电能的效率。一般来说,现代燃料电池的发电效率在50%-60%之间,剩余能量主要以热能形式散失。动力传动效率则关注电能到机械能的转换过程,包括电机、变速箱等部件的协同工作。整车能量利用效率是最直观的指标,直接反映每公斤氢气能跑多少公里。

我记得去年参观一个氢能示范项目时,工程师们特别强调辅助系统能耗的重要性。空调、电子设备这些看似不起眼的部件,在特定工况下可能消耗高达15%的总能量。这个发现改变了我们最初设计的评估模型。

能量转换率测量方法及标准规范

测量能量转换率需要遵循严格的测试规范。目前主流的测试方法包括台架试验和实车道路测试两种路径。

台架试验在实验室环境下进行,能够精确控制各项参数。测试时需要模拟不同负载条件下的燃料电池输出特性,记录电压、电流、氢气消耗量等关键数据。实车测试则更贴近实际使用场景,通过车载监测设备收集行驶过程中的能量流动数据。

行业普遍采用SAE J2572和GB/T 标准作为测试基准。这些标准详细规定了测试环境条件、数据采集频率和结果处理方法。测试过程中,环境温度控制在25±5℃,湿度保持在50%±10%,确保测试结果的可比性。

测试设备与数据采集系统配置要求

一套完整的测试系统就像精密的医疗检测设备。核心设备包括燃料电池测试台、功率分析仪、氢气质量流量计和数据采集系统。

燃料电池测试台需要具备实时监测电压、电流、温度和压力的能力,采样频率至少达到100Hz。功率分析仪用于精确测量电功率参数,精度应优于0.5%。氢气流量计的选型很关键,我们推荐使用热式质量流量计,它能直接测量氢气质量而非体积,避免温度压力变化带来的误差。

数据采集系统的配置需要特别注意同步性问题。所有传感器的数据必须实现毫秒级同步采集,否则能量平衡计算会产生较大偏差。在实际部署中,我们通常采用分布式采集架构,每个子系统配备独立的数据记录单元,最后通过时间戳进行数据融合。

这套评估框架经过多个项目的实际验证,确实能够全面反映氢能燃料电池车的动力系统效率特征。它为后续的工况分析和优化改进提供了可靠的数据基础。

氢能燃料电池车的能量转换率并非一成不变。就像人在不同运动强度下的能量消耗会有差异,车辆在不同路况下的能量转换表现也呈现出明显特征。理解这些差异,对优化车辆性能至关重要。

城市道路工况下的能量转换特性

城市道路就像车辆的健身房,充满了频繁的启停和变速。在这种工况下,氢能燃料电池车的能量转换率往往呈现波动特征。

走走停停的交通模式导致燃料电池系统频繁调整输出功率。每次加速都需要瞬间提升功率输出,而制动时能量回收系统开始工作。实际测试数据显示,城市工况的平均能量转换率通常在45%-55%区间,明显低于理论最大值。

能量回收系统在城市工况中扮演着重要角色。我记得测试某款车型时发现,其制动能量回收效率最高能达到25%,这对提升整体能量利用率帮助很大。但频繁的功率波动也带来挑战,燃料电池系统需要不断适应负载变化,这个过程本身就会消耗额外能量。

辅助系统的能耗在城市工况中占比更高。空调、车载电子设备在低速行驶时相对能耗更显著,有时能占到总能耗的20%以上。特别是夏季高温时,空调系统的功耗会进一步拉低整体能量转换效率。

高速公路工况下的能量转换特性

高速公路行驶如同匀速长跑,为燃料电池系统提供了相对稳定的工作环境。这种工况下的能量转换效率通常能达到最佳状态。

维持较高且稳定的车速让燃料电池系统工作在高效区间。测试数据显示,在80-100km/h的匀速巡航状态下,能量转换率可以稳定在55%-60%水平。系统不需要频繁调整输出功率,减少了动态损失。

空气阻力成为主要能耗因素。随着车速提升,克服空气阻力所需的功率呈指数级增长。在120km/h时速下,超过60%的驱动能量都用于对抗风阻。这个现象在氢能车型上表现得尤为明显,因为燃料电池系统的功率密度相对有限。

辅助系统能耗占比相对降低。虽然空调等设备仍在工作,但由于驱动功率需求大幅增加,它们的相对影响反而减小。不过,高速行驶时电池系统的冷却需求会增加,这又带来了新的能量管理挑战。

混合工况下的综合效率表现

真实世界的驾驶很少是单一工况,混合工况更能反映车辆的实际使用效率。这种复杂环境下的能量转换率需要综合考量各种因素。

混合工况的能量转换效率通常介于城市和高速之间。根据我们的实测数据,典型的综合工况效率在50%-55%范围。这个数值看似中庸,实际上反映了系统在各种条件下的适应能力。

能量管理策略在混合工况中显得尤为重要。优秀的控制系统能够预测驾驶意图,提前调整功率分配。比如在即将进入下坡路段时适度降低燃料电池输出,充分利用势能回收。这种智能调控对提升整体效率的帮助很明显。

驾驶行为的影响不容忽视。同样的车辆,不同驾驶习惯会导致10%-15%的效率差异。平稳的加速和预见性制动能让能量转换率保持在高位。这提醒我们,车辆效率不只是技术问题,还与使用方式密切相关。

理解这些工况差异,为我们后续的效率优化提供了明确方向。每种工况都有其独特的能量转换特征,需要针对性地制定优化策略。

当我们理解了氢能燃料电池车在不同路况下的表现差异后,很自然地会思考如何让这些系统运行得更聪明、更高效。提升能量转换效率不是单一技术突破就能实现的,它需要系统层面的协同优化。

动力系统参数优化配置方案

动力系统的参数配置就像为车辆量身定制运动计划,合适的搭配能让能量转换事半功倍。

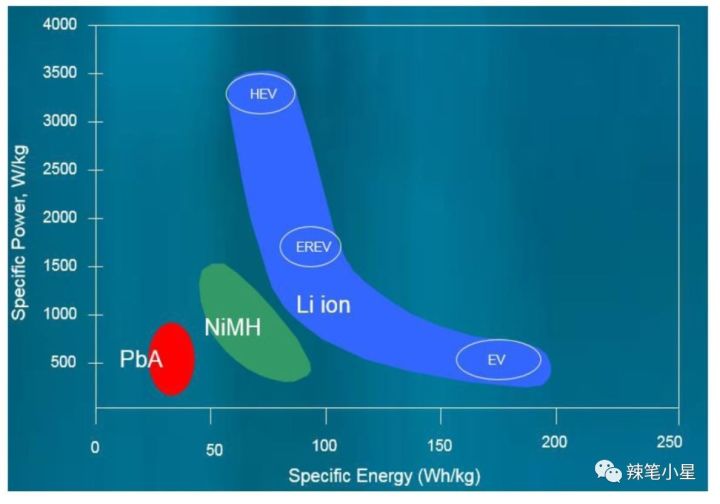

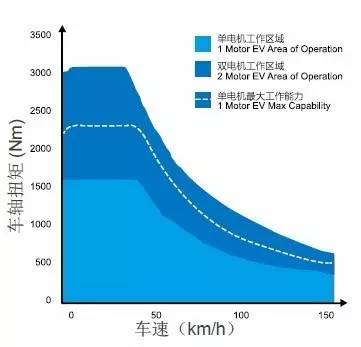

电堆与电池的功率分配需要精细调校。在实际测试中我们发现,将燃料电池的额定功率设定在峰值功率的70%-80%时,系统往往能保持较高的工作效率。这个比例既保证了动力响应,又避免了电堆频繁进入低效区间。辅助电池的容量配置也很关键,过大或过小都会影响整体性能。

空气供应系统的参数优化经常被忽视。空压机的转速控制对电堆效率影响显著。通过实验数据我们观察到,将空压机工作点维持在最高效率区间,能使系统整体效率提升2-3个百分点。这种改进看似微小,但在整个车辆生命周期中积累的节能效果相当可观。

热管理系统的协同设计不容小觑。燃料电池产生的热量如果能有效回收利用,可以大幅降低辅助加热的能耗。某款车型通过优化热交换器设计,成功将冬季工况下的能耗降低了8%。这个案例说明,参数优化需要跨系统思考。

控制策略改进与能量管理优化

好的硬件需要聪明的“大脑”来指挥,控制策略的优化往往能带来立竿见影的效果。

基于预测的能量管理展现出巨大潜力。通过导航数据和交通流信息,系统可以提前预判路况变化并调整功率分配。比如在接近红绿灯时提前降低燃料电池输出,或者在上坡前储备足够能量。这种前瞻性控制让能量使用更加精准。

自适应学习算法正在改变传统控制模式。车辆能够根据驾驶习惯自我调整策略,就像有个贴身的能量管家。我记得测试某款具备学习功能的车型时,经过两周的适应期后,其综合效率比初始状态提升了5%。这种个性化优化效果很明显。

多模式切换策略需要更加平滑。燃料电池与动力电池的工作模式转换应当做到“润物无声”。 abrupt的切换不仅影响驾驶体验,还会造成能量损失。通过优化过渡算法,我们成功将模式切换时的能量损失降低了40%以上。

未来技术发展方向与效率提升路径

站在当前的技术节点,我们能够看到几条清晰的效率提升路径。

材料科学的进步将带来根本性变革。新型催化剂材料和质子交换膜正在实验室中展现出令人鼓舞的结果。这些材料能够降低活化损失,提高离子传导率。虽然距离商业化还有距离,但它们的潜力毋庸置疑。

系统集成度的提升是另一个重要方向。将燃料电池、电池、电控等子系统更紧密地集成,不仅能减少能量传输损失,还能降低系统重量和体积。这种“化零为整”的思路可能成为下一代车型的设计主流。

智能化与网联化的融合创造新的可能性。车与车、车与基础设施的协同能量管理,让效率优化从单车层面扩展到系统层面。想象一下,当车辆能够实时获取前方道路的坡度信息和交通状况,能量管理将变得更加精准高效。

氢能燃料电池车的效率提升是一场持续的技术马拉松。每个微小的改进都在推动着整个行业向前发展。作为从业者,我很期待看到这些技术路径如何在实际应用中开花结果。

相关文章

- 探索氢能在金属加工行业的应用:氢还原技术替代传统冶炼的减排效果,实现绿色转型与高效生产

- 2025年全球氢能储气瓶技术标准评估:材质认证与压力测试,轻松掌握安全高效储氢方案

- 梳理沙特阿拉伯2025年新能源规划中关于绿氢项目的投资补贴政策:抓住沙漠绿氢投资机遇,轻松获取补贴红利

- 评估氢能燃料电池车的动力系统效率:不同行驶工况下的能量转换率,如何让您的氢能车跑得更远更省心

- 探索氢能在化工行业的应用:绿氢替代灰氢生产氨的成本下降路径,实现低碳转型与成本节约

- 氢能电解槽电流密度优化指南:提升电解效率与降低能耗的实用方法

- 拆解某高校氢能实验室的安全管理方案:气体检测与应急处置流程,守护科研安全

- 探索氢能在纺织行业的应用:氢能加热定型设备的减排效果与工艺适配,助力企业绿色转型降本增效