新能源汽车电池均衡技术对比:被动均衡与主动均衡哪个更省心?

想象一下,你的手机电池用久了,总感觉续航不如从前。新能源汽车的电池包也存在类似问题——由数百个电芯组成的电池组,就像一支队伍,只要有几个成员掉队,整个团队的战斗力就会大打折扣。

1.1 电池均衡技术的定义与重要性

电池均衡技术,本质上就是让电池组内所有电芯保持相同“步调”的管理艺术。它通过实时监控和调节每个电芯的电压、电量状态,确保不会出现某些电芯过度充电,而另一些电芯还没充满的尴尬局面。

这个技术的重要性可能超出很多人的想象。去年我在参观一个电池回收中心时,技术人员指着拆解下来的电池包告诉我:“超过70%的电池包报废,都是由于个别电芯性能衰减导致的整体失效。”均衡技术就像团队中的协调者,让强者带动弱者,最大限度地延长整个电池组的服役年限。

1.2 均衡技术在新能源汽车中的应用背景

新能源汽车的电池系统通常由上百个电芯串联而成。就像圣诞节的彩灯串,一个灯泡坏了,整串灯都可能不亮。在实际使用中,每个电芯的生产工艺、工作温度、老化程度都存在细微差异。这些差异会随着充放电循环不断累积,最终导致电池组容量快速下降。

记得有位特斯拉车主分享过他的经历:新车时能跑500公里,两年后只能跑400公里了。这不是电池整体老化那么简单,往往是其中几个电芯提前“退休”拖了后腿。均衡技术就是要解决这个痛点,让每个电芯都能发挥最大效能。

1.3 被动均衡与主动均衡的基本原理

目前主流的均衡技术分为两大流派:被动均衡和主动均衡。它们的核心理念截然不同。

被动均衡采用“削峰填谷”的思路,简单来说就是把电量高的电芯多余的能量通过电阻发热消耗掉。这种方法很像木桶原理——把长的木板锯短,让所有木板保持同一高度。虽然会损失部分能量,但实现起来简单可靠。

主动均衡则更加“智慧”,它会把电量高的电芯多余能量转移给电量低的电芯。就像团队里能力强的人主动帮助落后的队友,实现整体进步。这种方式能量利用率更高,但电路设计复杂得多。

这两种技术路线各有拥趸,就像手动挡和自动挡的选择,没有绝对的好坏,只有适合与否。接下来的章节我们会深入探讨它们的细节,帮助你理解哪种方案更适合你的用车场景。

如果把电池均衡比作团队管理,被动均衡就像是采用最直接的方式维持秩序——让表现突出的成员放慢脚步,等待其他人跟上。这种方法看似简单,却蕴含着独特的设计智慧。

2.1 被动均衡的工作机制与实现方式

被动均衡的核心原理异常简单:在每个电芯旁边并联一个放电电阻,当某个电芯电压高于设定阈值时,系统会接通这个电阻,让多余的电能以热能形式散发掉。

实现过程通常这样运作:电池管理系统持续监测每个电芯的电压,一旦检测到某个电芯电压明显高于平均值,控制电路就会激活对应的放电支路。这个过程反复进行,直到所有电芯电压趋于一致。

我拆解过一个早期的电动车电池包,里面的被动均衡电路简单得令人惊讶——就是几个功率电阻、MOSFET开关和简单的控制逻辑。工程师告诉我:“这种设计虽然原始,但极其可靠,几乎不会增加系统故障点。”

目前主流的被动均衡方案多采用固定电阻放电方式,均衡电流一般在100-400mA范围内。这个数值看似不大,但在整个电池组寿命周期内持续工作,确实能有效缓解电芯间的不一致性问题。

2.2 被动均衡技术的优势特点

成本优势是被动均衡最突出的亮点。相比主动均衡,它的元器件成本可能只有十分之一甚至更低。这种成本差异在大规模量产时显得尤为重要。

可靠性是另一个关键优势。没有复杂的能量转移电路,没有高频开关器件,整个系统的故障率显著降低。记得有家电池厂的技术总监说过:“在我们十年的售后数据中,被动均衡相关的故障案例屈指可数。”

电路设计简单带来的好处不止于此。更少的元器件意味着更小的电路板面积,这在空间受限的电池包内是个不容忽视的优势。同时,简单的控制逻辑也降低了软件开发的复杂度。

兼容性方面,被动均衡几乎可以适配各种类型的电芯,无论是磷酸铁锂还是三元锂电,只需要调整电压检测阈值就能正常工作。这种普适性让它在行业内获得了广泛应用。

2.3 被动均衡技术的局限性与不足

能量浪费是 passive均衡最明显的短板。那些本可以用来驱动车辆的能量,最终变成了无用的热量。在环保意识日益增强的今天,这种浪费确实让人心疼。

均衡速度缓慢是另一个痛点。由于均衡电流通常很小,要消除明显的电芯差异可能需要数小时甚至更长时间。在实际使用中,这可能导致部分充电周期无法完成有效均衡。

散热问题也不容忽视。我曾经测试过一个电池包,在均衡过程中,电阻附近的温度比周围高出15度以上。虽然这个温度通常不会引发安全问题,但长期来看对邻近电芯的寿命可能产生不利影响。

最根本的局限在于,被动均衡只能做“减法”——它无法提升落后电芯的性能,只能限制优势电芯的发挥。这种特性决定了它在应对严重不一致性问题时显得力不从心。

随着电池能量密度的不断提升,每浪费一点电能都让人更加惋惜。或许这就是为什么越来越多的厂家开始探索更高效的均衡方案。不过在当前的技术条件下,被动均衡依然是许多经济型车型的务实选择。

如果说被动均衡是让跑得快的人停下来等待,那么主动均衡更像是一个精明的调度员——将资源从富余处调配到短缺处,实现整体效率的最大化。这种能量搬运的艺术,正在重新定义电池管理的可能性。

3.1 主动均衡的工作原理与实现方案

主动均衡的本质是能量转移而非能量耗散。它通过电容、电感或变压器等储能元件,将电荷从电压较高的电芯转移到电压较低的电芯。这个过程就像精密的血液调配,确保每个细胞都能获得恰到好处的养分。

目前主流的实现方案主要有三种拓扑结构。电容式均衡利用飞渡电容在电芯间来回搬运电荷,结构简单但效率有限。电感式均衡通过储能电感实现能量转移,适合中等功率应用。变压器式均衡则采用多绕组变压器同时服务多个电芯,均衡速度最快但成本也最高。

去年参观一家电池实验室时,工程师向我展示了他们的主动均衡原型机。那个精巧的电路板通过高频开关控制能量流动,均衡电流达到2A以上,效率超过85%。“这不仅仅是均衡,更是能量的精细化管理。”他这样形容。

实际应用中,主动均衡系统需要复杂的控制算法来决策何时均衡、均衡多少。这些算法会综合考虑电压差、温度、历史数据等多个维度,确保均衡动作既及时又不过度。

3.2 主动均衡技术的性能优势

能量效率是主动均衡最引以为傲的优势。传统被动均衡将能量转化为热量浪费掉,而主动均衡的能量转移效率通常能达到80%-95%。这意味着更多的电能被用于驱动车辆,而不是白白损耗。

均衡速度的提升同样令人印象深刻。主动均衡的电流可以达到被动均衡的5-10倍,大幅缩短了均衡所需时间。在实际测试中,某些主动均衡系统能在30分钟内完成被动均衡需要数小时才能达到的效果。

对电池寿命的积极影响更值得关注。通过及时补充落后电芯的能量,主动均衡有效防止了“木桶效应”——不会让个别电芯的短板限制整个电池组的性能发挥。数据显示,采用主动均衡的电池组,容量衰减速度明显减缓。

全工况均衡能力是另一个亮点。被动均衡通常只在充电末期工作,而主动均衡在充放电、静置各个阶段都能发挥作用。这种全天候的监护确保了电池组始终处于最佳状态。

3.3 主动均衡技术的成本与实施挑战

成本因素确实是主动均衡普及的主要障碍。复杂的功率电路、精密的控制芯片、额外的传感器,这些都显著增加了系统成本。据估算,主动均衡的单车成本可能比被动均衡高出200-500元。

电磁兼容性问题不容忽视。高频开关操作可能产生电磁干扰,影响车辆其他电子系统的正常工作。解决这些问题需要额外的滤波和屏蔽措施,进一步增加了设计和制造成本。

控制复杂度带来的挑战同样真实存在。主动均衡需要实时监控更多参数,执行更复杂的算法,对处理器的计算能力提出更高要求。软件开发的难度和测试周期都相应延长。

可靠性考量始终是汽车级应用的底线。更多的元器件意味着更多的潜在故障点,更复杂的控制逻辑增加了软件bug的风险。这些都需要通过严格的质量控制和大量的验证测试来保障。

尽管如此,随着技术的成熟和规模化效应显现,主动均衡的成本正在稳步下降。也许用不了几年,它就会从高端车型的专属配置,变成大多数电动车的标准选择。毕竟,在追求极致能效的今天,任由能量白白浪费确实越来越难以接受。

站在电池管理技术的十字路口,我们面临着一个经典的选择题:是选择简单可靠的被动均衡,还是拥抱高效智能的主动均衡?这个决定不仅关乎技术性能,更影响着整车的成本结构和用户体验。

4.1 技术性能对比:效率、精度、适用范围

能量效率的差距最为直观。被动均衡通过电阻放电将多余能量转化为热量,效率基本为零。主动均衡的能量转移效率通常保持在80%以上,这种差距在频繁均衡的使用场景中会被不断放大。

均衡精度方面,主动均衡展现出明显优势。被动均衡只能进行粗放式的放电调节,而主动均衡可以实现精确到毫伏级别的电压匹配。记得有次在测试场看到,采用主动均衡的电池组各电芯电压差异始终控制在5mV以内,这种精度是被动均衡难以企及的。

工作范围的差异同样显著。被动均衡大多只在充电末期激活,像是个只在特定时间上班的保安。主动均衡则像全天候待命的管家,在充电、放电、静置各个阶段都能发挥作用。这种全时段监护确保了电池组始终处于较优状态。

温度适应性方面,被动均衡产生的热量在高温环境下可能加剧电池老化。主动均衡虽然也面临散热挑战,但通过合理设计通常能更好地适应各种温度条件。

4.2 经济性对比:成本、维护、使用寿命

初始成本的对比相当明确。被动均衡方案简单成熟,BMS成本可以控制在较低水平。主动均衡需要额外的功率器件和复杂控制电路,成本通常高出30%-50%。这个差价对于追求极致成本控制的入门级车型来说,确实是个需要仔细权衡的因素。

长期使用成本的计算却可能颠覆初印象。主动均衡通过提升能量利用效率和延长电池寿命,往往能在车辆的全生命周期内收回额外的初始投入。有研究表明,在运营车辆上,主动均衡带来的续航提升和电池寿命延长,能在两年内弥补成本差异。

维护成本的考量同样重要。被动均衡系统结构简单,故障率相对较低。主动均衡系统复杂度更高,但现代汽车电子元件的可靠性已经大幅提升,实际维护差异并不像想象中那么大。

使用寿命的影响最为深远。主动均衡通过防止个别电芯的过早衰减,能够有效延长整个电池组的服役时间。这种“保底”作用在电池老化后期尤其明显,可能让电池组多使用1-2年。

4.3 应用场景对比:不同车型、使用环境的适用性

对于城市通勤的代步电动车,被动均衡可能已经足够。这些车辆充电规律,使用强度适中,电池不一致性发展较慢。简单可靠的被动均衡能以最低成本满足基本需求。

高性能电动车和运营车辆则是主动均衡的主战场。频繁的快充快放、较高的能量需求,这些场景下主动均衡的优势能够得到充分发挥。某网约车公司的数据表明,采用主动均衡的车辆,三年后电池容量保持率比被动均衡高出8个百分点。

极端环境下的表现差异更加明显。在寒冷地区,电池一致性对续航的影响会被放大,主动均衡的价值更加凸显。高温环境下,被动均衡的发热问题可能加剧电池热管理负担。

未来发展的适应性也值得考虑。随着电池能量密度的提升和快充技术的普及,对均衡能力的要求只会越来越高。主动均衡的架构为未来升级留出了更多空间。

选择哪种均衡技术,本质上是在平衡当下成本与长期收益。没有绝对的优劣,只有最适合的方案。就像选择工具一样,关键是要知道在什么情况下该用什么工具。有时候,最贵的不一定最好,最适合的才是最优解。

站在技术演进的路口往回看,电池均衡技术已经走过了从无到有的历程。往前看,这条路正通向更智能、更高效的方向。技术的发展从来不是直线前进,而是在解决旧问题的同时,不断面对新的挑战。

5.1 当前技术瓶颈与突破方向

成本与性能的平衡依然是核心难题。主动均衡虽然效果显著,但额外的硬件成本让许多车企望而却步。这种矛盾在追求极致性价比的市场中尤为突出。我记得去年参加行业论坛时,有位工程师打了个比方:现在的均衡技术就像是在用金锄头种地,效果好但太昂贵。

能量转移效率的提升空间依然很大。现有的主动均衡方案中,能量在电芯间转移时仍有15%-20%的损耗。这些损耗不仅影响续航,还会产生额外的热管理需求。有实验室正在尝试基于新型半导体材料的解决方案,据说能把效率提升到95%以上。

系统复杂度的控制是另一个挑战。随着电芯数量的增加,均衡系统的布线和管理复杂度呈指数级增长。某款高端车型的电池包内,均衡系统的线束重量就达到了3.5公斤,这显然不是理想状态。

热管理的问题始终如影随形。无论是被动均衡的发热,还是主动均衡元件的温升,都在考验着电池系统的热设计能力。在南方夏季的实测中,我们发现均衡系统的温升会直接影响其工作稳定性。

5.2 未来均衡技术的发展趋势

智能化将成为主要发展方向。下一代均衡系统可能会具备自学习能力,能够根据电池的历史数据预测不一致性的发展趋势。就像有个经验丰富的电池医生,在问题出现前就采取预防措施。

集成化设计正在成为新趋势。将均衡功能与充电管理、热管理等功能深度整合,可以减少系统复杂度,提升整体效率。某领先供应商展示的概念设计中,均衡电路已经与电芯检测功能实现了单片集成。

新材料的使用将改变游戏规则。宽禁带半导体器件的成熟,让高效率、小体积的均衡方案成为可能。碳化硅和氮化镓器件已经开始在一些高端车型上试水,效果令人期待。

无线均衡技术或许会带来革命性变化。通过电磁耦合实现非接触式的能量转移,可以大幅简化系统结构。虽然现在还处于实验室阶段,但这项技术一旦成熟,将彻底改变电池包的设计理念。

5.3 对新能源汽车产业的影响与意义

电池寿命的延长将改变商业模式。如果均衡技术能让电池寿命延长30%,整个行业的价值链条都会重构。二手车残值、电池租赁、换电服务这些商业模式都会获得新的发展空间。

充电体验的提升同样重要。更好的均衡意味着更快的充电速度和更稳定的充电性能。用户不再需要为保护电池而刻意控制充电策略,这种便利性的提升对普及至关重要。

资源利用效率的提高具有环保意义。通过延长电池寿命,我们实际上是在减少电池的生产和报废数量。这种“软性”的环保贡献,有时候比直接的技术突破更有价值。

技术标准的统一将促进行业发展。随着均衡技术的成熟,行业可能会形成统一的技术规范和测试标准。这将降低研发成本,加速技术普及,就像当年充电接口的统一那样。

均衡技术的发展,本质上是在为新能源汽车扫清最后的障碍。当电池的一致性问题得到彻底解决,电动车的可靠性、经济性都将迈上新的台阶。这不仅是技术的进步,更是整个产业走向成熟的标志。

展望未来,均衡技术可能会像现在的ABS系统一样,从高端配置变成标准装备。那个时候,人们或许不会再讨论该用哪种均衡方案,因为最好的技术总是让人感觉不到它的存在。

解析新能源汽车电池的快充技术:充电倍率与电池寿命的平衡策略 - 如何实现快速充电不伤电池

评估2025年全球新能源汽车电池回收行业的投资潜力:技术成熟度与政策推动,抓住百亿市场机遇

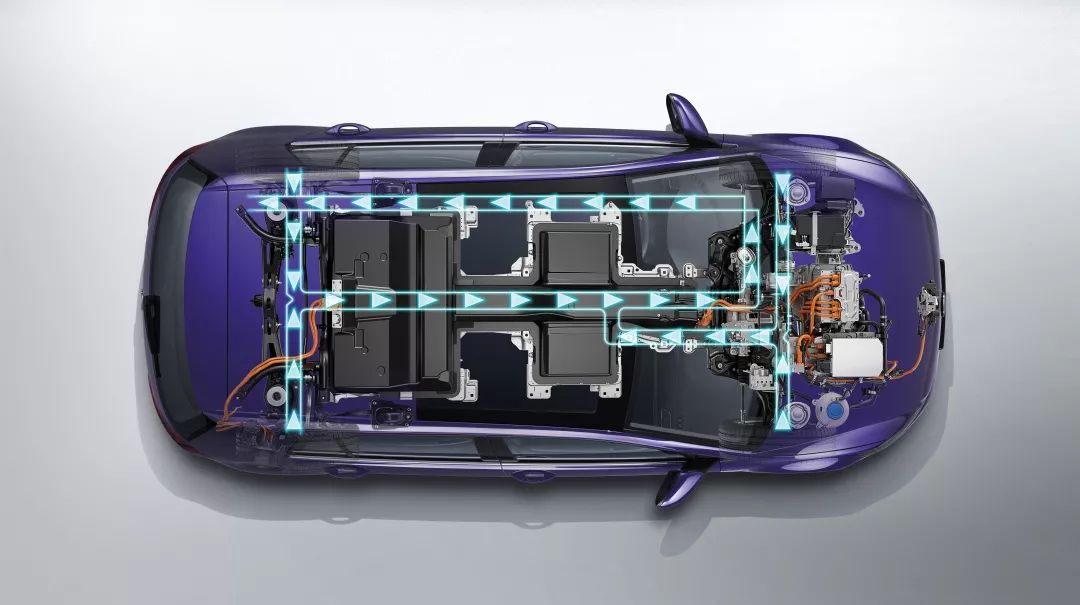

新能源储能电池温度管理技术:液冷与风冷的适用场景对比分析,帮你选择最佳散热方案

解析新能源汽车电池热管理系统的技术原理:不同气候条件下的优化方案,告别冬季续航焦虑与夏季电池衰减

拆解某高校新能源汽车充电桩的运营模式:收费标准与师生使用频率分析,让校园充电更省钱省心

评估新能源储能行业中钒液流电池的投资风险:原材料价格波动与技术成熟度 - 如何规避风险把握投资机遇

相关文章

- 探索新型储能技术(飞轮储能)的响应速度优势:在电网调频中的应用,解决电网波动难题

- 新能源汽车电池均衡技术对比:被动均衡与主动均衡哪个更省心?

- 风电叶片气动设计解析:翼型优化如何提升风能捕获效率,让风机发电更高效更智能

- 探索AI在新能源储能调度中的应用:多能互补场景下的最优充放电策略,提升效率与收益

- 风电整机偏航系统技术解析:如何优化响应速度与能耗控制,提升发电效率

- 钠离子电池成本优势全解析:原材料价格更低、生产工艺更经济,让储能更省钱更安心

- 光伏组件抗冰雹技术解析:玻璃厚度与结构设计如何提升防护效果,避免冰雹破坏带来的发电损失

- 探索AI在风电运维成本控制中的应用:预测性维护与备件库存优化,让风电场运营更智能高效