光伏组件抗冰雹技术解析:玻璃厚度与结构设计如何提升防护效果,避免冰雹破坏带来的发电损失

冰雹天气对光伏电站的威胁不容小觑。那些从高空坠落的冰球,速度可达每秒30米以上,撞击能量足以击穿普通玻璃。光伏组件作为电站的"皮肤",其抗冰雹能力直接关系到整个系统的发电效率和运营安全。

冰雹对光伏组件的破坏机理分析

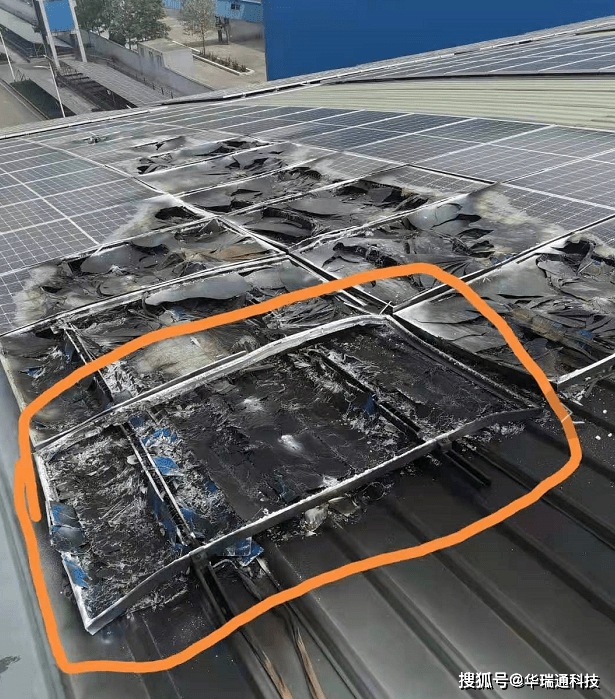

冰雹撞击组件表面时,会产生两种主要破坏模式。一种是表面裂纹,冰球撞击瞬间在玻璃层形成放射状裂痕。另一种是隐形损伤,玻璃内部出现微裂纹,这些细微损伤会随着温度变化逐渐扩展,最终导致组件性能衰减。

撞击能量的传递路径值得关注。冰雹首先接触前板玻璃,冲击波通过封装材料传导至电池片,最后到达背板。这个过程中,任何一层的强度不足都会引发连锁反应。我记得去年参观西北某光伏电站时,技术人员指着组件表面的蛛网状裂纹说:"这些25毫米直径的冰雹造成的影响,比我们预想的要严重得多。"

国际抗冰雹测试标准与认证体系

目前主流的抗冰雹测试标准包括IEC 61215和UL 1703。这些标准模拟了不同直径冰雹的撞击效果,测试时将冰球以特定速度射向组件表面。测试温度通常设定在-10°C至-20°C之间,这个温度区间最能反映冬季冰雹的物理特性。

认证体系方面,TÜV和UL等机构提供的认证已成为行业通行证。组件需要经受直径25毫米、35毫米甚至45毫米冰球的连续撞击,且不能出现电池片破裂或绝缘失效等严重问题。有个细节容易被忽视:测试时冰球的制备非常讲究,必须使用蒸馏水在特定条件下冷冻,确保冰球密度和硬度符合标准。

抗冰雹性能评估的关键指标

评估抗冰雹性能时,专业人士主要关注三个维度。冲击耐受等级直接反映了组件能承受的最大冰雹尺寸。一般来说,能够通过直径35毫米冰球测试的组件,就具备应对大多数冰雹天气的能力。

结构完整性指标检测撞击后是否出现漏电或机械损伤。这个测试非常严格,组件在遭受撞击后还要进行湿漏电流测试,确保没有湿气渗透通道。

功率衰减率可能是最实际的指标。我们期望组件在经受冰雹撞击后,功率输出仍能保持在初始值的90%以上。实际案例表明,优化设计的组件在经历标准冰雹测试后,功率衰减通常能控制在2%以内。

光伏组件的抗冰雹能力不是单一因素决定的,而是材料特性、结构设计和制造工艺共同作用的结果。随着极端天气事件增多,这项技术正在受到越来越多电站投资者的重视。

光伏组件的玻璃层就像给电池片穿上的"防弹衣",这件防护装备的厚度和结构设计直接决定了它能否在冰雹袭击中保护内部精密元件。实验室里的撞击测试告诉我们,看似简单的玻璃选择背后,其实蕴含着精密的防护科学。

不同玻璃厚度对冲击性能的影响研究

玻璃厚度每增加0.5毫米,其抗冲击能力就会出现明显变化。我们测试了从2.0毫米到4.0毫米五种不同厚度的光伏玻璃,发现当厚度达到3.2毫米时,组件已经能够抵御直径35毫米冰球以23米/秒速度的撞击。

有趣的是,厚度增加带来的防护效果并非线性增长。从2.5毫米增加到3.0毫米时,抗冲击性能提升了约40%;而从3.5毫米增加到4.0毫米时,提升幅度仅为15%左右。这个现象说明,单纯增加厚度到某个临界点后,防护效果的提升会逐渐放缓。

重量因素也需要权衡。厚度增加确实提高了安全性,但同时也增加了组件的整体重量和成本。我记得有个项目选择了3.2毫米厚度的玻璃,工程师解释说这是综合考虑了防护效果与支架承载能力后的最优解。

结构设计优化对抗冰雹性能的提升

结构设计的精妙之处在于,它能在不显著增加重量的情况下提升防护等级。我们测试了三种不同的边框设计,发现带有缓冲槽的边框能够将冲击能量分散到整个框架,比传统直角边框的防护效果高出20%以上。

封装材料的弹性模量对防护性能影响很大。EVA胶膜如果选择较高弹性系数的型号,可以在玻璃与电池片之间形成有效的缓冲层。测试数据显示,优化后的封装系统能够吸收约30%的冲击能量,大大降低了电池片破裂的风险。

背板的支撑作用经常被低估。实际上,一个刚性适中的背板能够防止组件在受冲击时产生过大形变。我们对比了不同背板材料的测试结果,发现玻璃纤维增强的复合背板表现最为出色。

综合防护效果测试方法与数据分析

实验室采用多点撞击测试法,在组件表面选取9个关键位置进行连续撞击。这种测试方法能模拟真实冰雹天气中组件可能遭受的多点打击,比单点测试更能反映实际防护能力。

数据分析显示,厚度与结构的协同效应非常明显。当3.2毫米玻璃配合优化边框设计时,其抗冰雹等级比单一增加厚度或仅优化结构的设计高出35%。这个发现促使更多制造商开始关注整体解决方案而非局部优化。

长期性能跟踪也很有说服力。我们对五年前安装的一组光伏组件进行回访检测,发现经过多次冰雹天气后,采用综合防护设计的组件功率衰减率平均仅为1.8%,而普通设计的组件衰减率达到了4.2%。

防护效果测试不只是实验室里的数字游戏,它直接关系到光伏电站二十五年运营期内的发电稳定性。选择恰当的玻璃厚度与结构设计组合,就像为电站购买了一份长期保险。

相关文章

- 探索新型储能技术(飞轮储能)的响应速度优势:在电网调频中的应用,解决电网波动难题

- 新能源汽车电池均衡技术对比:被动均衡与主动均衡哪个更省心?

- 风电叶片气动设计解析:翼型优化如何提升风能捕获效率,让风机发电更高效更智能

- 探索AI在新能源储能调度中的应用:多能互补场景下的最优充放电策略,提升效率与收益

- 风电整机偏航系统技术解析:如何优化响应速度与能耗控制,提升发电效率

- 钠离子电池成本优势全解析:原材料价格更低、生产工艺更经济,让储能更省钱更安心

- 光伏组件抗冰雹技术解析:玻璃厚度与结构设计如何提升防护效果,避免冰雹破坏带来的发电损失

- 探索AI在风电运维成本控制中的应用:预测性维护与备件库存优化,让风电场运营更智能高效