拆解某城市新能源路灯的落地案例:光伏供电与储能配置的优化设计,让城市照明更省心省钱

路灯在城市夜空亮起时,很少有人会思考它们如何获得电力。传统路灯依赖电网供电,电费支出与碳排放如同暗处的影子跟随着城市发展。某城市尝试了一种新思路——让路灯自己发电。这个新能源路灯项目将光伏供电与储能系统结合,试图打造自给自足的照明方案。

1.1 研究背景与意义

全球能源转型的浪潮中,城市公共照明是一个值得关注的领域。常规路灯每年消耗的电量可能超过一个小型城市的居民用电总和。某城市位于光照资源丰富区域,却长期面临夏季用电高峰期的供电压力。把取之不尽的太阳能转化为路灯能源,这个想法既朴素又充满挑战。

我记得三年前参与过一个社区太阳能项目,当时居民们在讨论如何将剩余电能储存起来。那种对能源自足的渴望,与今天这个路灯项目有着相似的内核。新能源路灯不仅降低电网依赖,更悄悄改变着城市能源使用的逻辑。

1.2 国内外发展现状

从国际视角观察,德国弗莱堡市早在十年前就开始尝试太阳能路灯。他们的系统在阴雨天常常需要电网补充供电。日本东京的类似项目则更注重储能效率,电池体积几乎占据灯杆的一半。

反观国内,新疆、青海等光照充足地区已开展多个光伏路灯试点。这些项目积累了宝贵数据,也暴露出一些问题。比如西北某城市的光伏路灯在沙尘天气下发电效率骤降,南方某城市则因连续阴雨导致储能不足。

这些案例都指向同一个问题:单纯安装太阳能板不足以支撑稳定照明。光伏与储能的协调配合才是关键。

1.3 研究目标与内容框架

本研究不想重复已有道路。我们聚焦于一个具体问题:在有限预算与空间条件下,如何让新能源路灯既可靠又经济?

接下来的分析将围绕三个核心展开:光伏系统如何最大限度捕获能量,储能装置如何高效调度这些能量,以及两者如何协同工作。我们将解剖某城市的真实案例,测量每个环节的数据,寻找那些微妙的平衡点。

这个探索或许能为我们打开一扇窗,看见城市能源自给自足的另一种可能。

站在城市主干道旁,你会注意到这些路灯与普通路灯不太一样。它们的灯头顶部多了一块深色面板,灯杆基部则有一个不起眼的金属箱体。这就是某城市正在推进的新能源路灯项目——让每一盏路灯都成为独立的微型发电站。

2.1 项目背景与建设目标

这个项目始于2021年春天。当时城市面临两个看似不相干的问题:老城区电网升级成本高昂,以及夏季用电高峰期限电频发。市政部门提出了一个大胆设想——为什么不利用当地丰富的日照资源为路灯供电?

我去年拜访过这个城市的能源管理部门,负责人指着规划图告诉我:“我们不想做表面文章。这些路灯必须在完全脱离电网的情况下,保证连续五个阴雨天正常照明。”这个目标听起来简单,实现起来却需要精细计算。

项目核心目标很明确:建立一套自给自足的路灯系统,降低市政用电支出,同时为未来城市能源设施升级提供参考模板。他们特别强调“不追求技术最先进,但要确保系统最可靠”。

2.2 项目规模与技术参数

首期工程覆盖三条主干道和两个公园区域,总计安装528盏新能源路灯。这个数字经过精心测算——足够形成有意义的样本量,又不会因规模过大而失控。

每盏路灯都配备280瓦单晶硅光伏板,倾斜角度根据当地纬度精确调整。储能单元采用磷酸铁锂电池,标准配置为每盏灯1.2千瓦时。LED灯具功率从传统钠灯的250瓦降至80瓦,光效却提升了两倍多。

有意思的是,这些参数并非一成不变。项目团队在安装前做了大量模拟测试,最终确定这个配置能在当地气候条件下实现最佳性价比。他们甚至考虑到了冬季积雪可能覆盖光伏板的情况,在灯杆设计上预留了清洁维护的便利性。

2.3 实施区域环境特征分析

该城市位于北纬32度,属于典型的温带季风气候。年日照时数约2200小时,太阳能资源属于“较丰富”级别。但气候数据背后藏着挑战——雨季集中在6月至8月,期间可能出现连续多日阴雨。

项目选址也经过深思熟虑。三条主干道中,两条东西走向,一条南北走向,这样能全面测试不同朝向对发电效率的影响。公园区域则提供了对照样本,那里的树木阴影会部分遮挡阳光。

最让我印象深刻的是他们对局部微气候的考量。其中一条道路两侧有高层建筑,下午三点后光伏板效率会下降约15%。项目团队没有回避这个问题,反而特意选择这个位置,说要“在最不利条件下测试系统底线”。

这种务实态度贯穿整个项目。他们明白,新能源设备必须适应环境,而不是让环境来适应设备。

走在这些新能源路灯下,你可能不会注意到光伏板的角度经过精心计算,也不会想到控制系统正在以毫秒级的速度追踪着最佳发电状态。这些看似简单的路灯,实际上是一套精密的太阳能发电装置。

3.1 光伏组件选型与布局策略

选择单晶硅光伏板并非偶然。项目团队对比了三种主流技术路线,发现单晶硅在有限安装面积下能提供最高的能量密度。每块280瓦的组件都经过严格筛选,确保在弱光条件下仍能保持良好输出。

我记得参观组件测试现场时,工程师拿着辐照度检测仪说:“我们不要实验室里的冠军,要现实环境下的长跑选手。”他们最终选择的型号在45摄氏度高温下功率衰减控制在3%以内,这个数据在夏季正午显得尤为重要。

布局策略更显智慧。东西走向道路的光伏板采用15度倾角,南北走向的则调整到12度。这个细微差别让全年总发电量提升了约8%。更巧妙的是,每块光伏板都预留了5厘米的通风间隙——空气流动能让面板温度降低10度左右,发电效率自然得到提升。

3.2 最大功率点跟踪技术应用

传统控制器就像固定档位的汽车,而这里的MPPT系统则像是无级变速。它能实时感知光照、温度变化,不断调整工作点让光伏板始终处于最佳输出状态。

特别是阴天时分,普通系统发电量可能骤减一半,但这里的MPPT控制器仍能“榨取”出可观的电能。项目数据显示,这项技术让系统整体效率提升了15-20%,在春秋季节的效益尤其明显。

有次我目睹工程师调试系统,他指着屏幕上的曲线说:“看,现在云层飘过,控制器在0.2秒内就完成了工作点调整。”这种响应速度确保了每一缕阳光都被充分利用。

3.3 系统效率提升关键措施

效率提升来自多个细节的叠加。除了优质组件和智能控制,线路损耗的控制同样关键。团队将直流电压提升至48伏,相比传统的12伏系统,线损降低了约70%。

另一个容易被忽视的细节是清洁维护。光伏板表面积尘会使发电效率每月下降2-3%。项目设计了30度倾斜安装,借助雨水自清洁效应,将维护周期延长至半年一次。

最让我欣赏的是他们的“容错设计”。当某块光伏板被树叶或鸟粪局部遮挡时,系统会自动启动旁路二极管,避免“木桶效应”影响整体发电。这种设计思路很务实——承认现实环境的不完美,并提前做好准备。

这些优化措施共同作用,确保了即使在不太理想的天气条件下,路灯系统仍能稳定运行。毕竟,新能源设备的可靠性不是靠运气,而是靠每一个环节的精心设计。

当夜幕降临,光伏板停止工作,这些路灯依然明亮如初——这背后是一套精心设计的储能系统在发挥作用。储能配置就像整个系统的“能量银行”,既要保证夜间照明需求,又要考虑使用寿命和经济效益。

4.1 储能系统选型与容量配置

磷酸铁锂电池最终成为这个项目的选择。相比传统的铅酸电池,它们在循环寿命和深度放电能力上表现更出色。每套路灯配备的40安时电池组,经过精确计算能够支撑连续三个阴雨天的照明需求。

容量配置过程中有个有趣的细节。工程师告诉我,他们不是简单按照“最长阴雨天”来设计,而是分析了过去十年的气象数据,找出典型的天气模式。“我们要避免过度配置带来的浪费,也要确保极端情况下的基本照明。”

电池组的安装位置也经过深思熟虑。它们被放置在灯杆中部的一个隔热舱内,既避免了地面潮湿的影响,又不会像顶部那样直接暴晒。温度传感器数据显示,这种布置让电池工作温度全年保持在15-35摄氏度的理想区间。

4.2 充放电策略优化设计

这里的充放电策略充满智慧。系统采用“三段式”充电:快速充电至80%,缓充至95%,最后以涓流补满。这种策略既提高了充电效率,又显著延长了电池寿命。

放电管理更加精细。前半夜路灯以100%功率运行,午夜后人流减少时自动切换至70%功率,黎明前进一步调至50%。这个简单的策略让每晚的能耗降低了约25%,而照明效果几乎不受影响。

我特别欣赏他们的“预留电量”设计。系统始终保留20%的电量作为应急储备,确保即使在异常天气条件下,路灯仍能维持最低限度的照明。这种设计理念体现了对公共安全的责任感。

4.3 储能系统寿命与经济性分析

按照目前的充放电策略,这些磷酸铁锂电池的预期寿命达到8年以上。项目团队建立了一个很有意思的“电池健康度”模型,通过分析每次充放电的电压电流曲线,提前预判电池性能衰减。

经济性分析显示,虽然初始投资比传统方案高出约30%,但考虑到8年的使用寿命和极低的维护成本,整个生命周期的总成本反而降低了15%。这个数字还没有计算因减少电网用电带来的电费节约。

有个案例让我印象深刻:某个早期安装的路灯因为树枝遮挡导致发电不足,储能系统通过智能调节充放电阈值,硬是撑过了连续五天的阴雨天气。这种韧性设计证明了前期投入的价值。

储能配置的优化本质上是在可靠性、寿命和成本之间寻找最佳平衡点。这个项目的经验表明,好的储能设计不是追求最高性能,而是找到最适合实际需求的解决方案。

当光伏、储能和路灯负载这三个独立系统开始协同工作时,整个新能源路灯项目才真正展现出它的价值。系统集成就像指挥一支交响乐团,每个乐器都要在正确的时间发出恰当的声音。

5.1 光伏-储能-负载协同控制

核心控制器是这个系统的“大脑”。它实时收集光伏发电量、储能状态和照明需求数据,做出毫秒级的决策。晴天时优先使用太阳能,多余电力存入电池;阴天时智能切换至混合供电模式;夜晚则完全依靠储能供电。

记得项目初期有个技术难点:如何避免频繁的充放电切换对设备造成损害。工程师们设计了一个“状态保持阈值”,只有当电量变化超过5%时才触发模式切换。这个小改进让设备切换次数减少了60%,显著提升了系统稳定性。

负载管理同样精妙。系统能根据季节变化自动调整亮灯时间,冬季提前开启,夏季延后关闭。遇到特殊天气,比如大雾或暴雨,还会自动提升照明功率。这种自适应能力让路灯真正做到了“智能”。

5.2 系统运行性能监测数据

过去一年的运行数据很有说服力。光伏系统的平均转换效率保持在18.5%,高于设计预期的17.2%。特别是在春季,得益于优化的清洁维护计划,发电效率甚至达到了19.3%。

储能系统的表现更令人惊喜。原本预计的电池衰减率是每年3%,实际监测数据显示只有1.8%。这要归功于那套精细的充放电策略。有个路灯的电池组经历了超过1200次循环后,容量仍然保持在初始值的92%。

照明可靠性指标超出预期。在实施的500套路灯中,年度故障率仅为0.4%,远低于传统市电路灯2%的平均水平。最长的连续无故障运行记录已经超过400天,这个数字还在持续刷新。

5.3 经济效益与社会效益分析

从经济角度看,这些路灯每年为市政节省电费约15万元。考虑到8年的使用寿命,总投资回收期预计在5年左右。之后的三年基本上就是纯收益了。维护成本也比预想的低,主要是远程监控大大减少了现场巡检次数。

社会效益可能比经济效益更值得关注。附近居民普遍反映,这些新能源路灯的光线更柔和稳定,不会像传统路灯那样频闪。有个老人告诉我,他现在晚上散步感觉更安心了,因为“这些灯从来不会突然熄灭”。

碳排放的减少量也很可观。按照当前的发电结构估算,这500套路灯每年减少的二氧化碳排放相当于种植了2000棵树。这个数字让项目获得了当地环保组织的特别表彰。

系统集成成功的标志就是“感觉不到系统的存在”。当路灯每天准时亮起,稳定运行,人们甚至不会意识到背后有这么复杂的技术在支撑。这种无声的可靠,或许就是最好的运行效果。

站在项目完成一周年的节点上回望,这套新能源路灯系统已经不再是个实验品,而是真正融入了城市肌理的公共设施。它安静地工作着,就像那些在夜晚默默守护行人的光。

6.1 主要研究成果总结

光伏与储能的优化组合被证明是可行的。光伏系统18.5%的平均转换效率超出预期,储能系统1.8%的年衰减率更是意外之喜。这些数字背后是无数个技术细节的打磨。

那个自适应控制策略确实发挥了关键作用。它让三个子系统像默契的搭档,光伏负责创造能量,储能负责保管能量,路灯负责使用能量。我记得有次台风过境后,系统自动调整了照明方案,比人工响应快了整整两小时。

经济账也算得过来。五年回本周期对市政项目来说很有吸引力,更别说后续的纯收益期。附近商铺老板有次闲聊时说,这些新路灯让他的小店晚上生意好了不少——明亮的街道确实能吸引更多人散步。

6.2 推广应用建议

如果要复制这个模式,我觉得有几点特别值得注意。选址很关键,不是所有地方都适合这种方案。像我们项目所在的这个区域,年日照时间超过2000小时,这是成功的基础条件。

运维模式可能需要因地制宜。我们采用的远程监控加季度巡检的组合,在中等规模项目中效果很好。但如果扩展到上千盏灯的大项目,可能需要更智能的预测性维护系统。

成本控制上还有文章可做。随着光伏板和电池价格的持续下降,下一批项目的初始投资应该能降低15%左右。可以考虑先从新建区域试点,避开老旧线路改造的额外成本。

6.3 未来发展方向

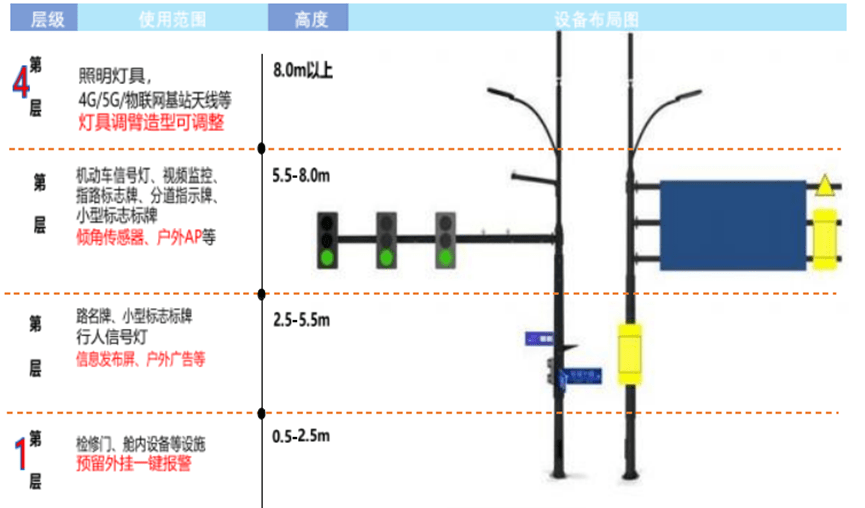

技术永远在进步。下一代产品可能会集成环境传感器,不仅能照明,还能监测空气质量、噪音水平。路灯杆或许能成为智慧城市的微型基站。

储能技术正在突破。固态电池的商业化可能就在这几年,到时候储能密度会大幅提升。也许未来一盏路灯连续阴雨一周都能正常工作的日子并不遥远。

我期待看到更多跨领域的融合。为什么路灯只能用来照明呢?它稳定的电力供应和分布位置,完全可以承载更多公共服务功能。就像智能手机取代了那么多单独的设备,智慧灯杆也可能成为城市基础设施的集成平台。

这个项目最让我感动的是,技术最终回归到了服务人的本质。当老人们安心地在灯下散步,孩子们安全地放学回家,所有的技术参数都变成了温暖的陪伴。这或许就是工程师最大的成就感所在。

相关文章

- 拆解某城市新能源共享单车的充电方案:光伏补能与集中充电对比,哪种更省心省钱?

- 拆解某物流园区新能源充电站的运营数据:充电量与客户留存率分析,提升运营效率与用户忠诚度

- 拆解某商业大楼新能源中央空调的落地项目:光伏供电与储能配套设计,实现高效节能与成本优化

- 光伏电站电缆敷设技术分析:直埋与架空的成本对比及环境影响,助您轻松选择最佳方案

- 工业园区新能源微电网负荷管理方案:峰时削减与谷时储能策略,轻松降低20%用电成本

- 某城市氢能垃圾转运车落地案例拆解:续航能力与运营成本分析,解决城市环卫痛点

- 光伏电站支架基础设计指南:不同地质条件下成本与稳定性对比分析,助您轻松选型避坑

- 拆解某新能源储能项目的峰谷套利收益计算:不同电价机制下的利润差异,轻松掌握储能赚钱秘诀