工业园区光伏自发自用项目余电上网策略:电价机制与收益计算全解析,轻松掌握收益最大化方法

1.1 项目背景与政策环境分析

工业园区屋顶上那些闪闪发光的光伏板,正在悄悄改变着企业的用电方式。我去年参观过一个汽车零部件制造园区,整个厂房屋顶铺满了光伏组件,阳光下就像一片深蓝色的海洋。园区负责人告诉我,他们最初只是想做点环保形象工程,没想到算下来居然能省下不少电费。

这种转变背后有着清晰的政策脉络。从国家层面的“双碳”目标到各地出台的分布式光伏推广方案,工业园区光伏项目获得了前所未有的发展机遇。记得2022年有个重要政策节点,国家发改委明确分布式光伏发电项目自发自用余电上网,上网电价按照当地燃煤发电基准价执行。这个政策让很多观望中的企业下定了决心。

地方政府也在持续加码。某沿海省份去年推出工业园区绿色升级专项补贴,对安装光伏的企业给予每瓦0.3元的初装补贴。这类区域性政策往往比国家政策更具操作性,直接降低了企业的投资门槛。

1.2 余电上网的基本概念与意义

简单来说,余电上网就像是给企业的光伏发电系统装了个“安全阀”。白天光伏发电高峰期,工业园区用电负荷可能跟不上发电节奏,这时候多余的电就能通过电网卖给需要的人。

这个概念听起来简单,实际操作中却很有讲究。我接触过的一个案例很能说明问题:一家食品加工企业安装光伏后,周末生产线停工时光伏还在持续发电。如果没有余电上网这个选项,这些清洁电力就白白浪费了。通过余电上网,他们每个月能额外获得上万元的售电收入。

对企业而言,余电上网的意义远不止增加收益这么简单。它实际上构建了一个灵活的能源调节机制,让企业可以在自用和售电之间找到最优平衡点。在用电低谷期将多余电力变现,在电价高峰时段优先使用自发电,这种动态调整能力大大提升了能源使用效率。

1.3 工业园区光伏项目特点与优势

工业园区的屋顶资源简直就是为光伏项目量身定制的。那些大面积的标准化厂房,平整的屋顶结构,稳定的用电负荷,都让光伏发电在这里能发挥最大效益。

与传统分布式光伏相比,工业园区项目有个很突出的特点——规模效应。单个企业屋顶可能只有几百平方米,但整个园区整合起来就是几万平方米的优质安装场地。这种规模不仅降低了单位投资成本,也让后期运维管理更高效。

另一个优势是负荷匹配度高。工业园区白天用电集中,正好与光伏发电曲线吻合。某机械制造园区做过测算,他们的光伏发电能够覆盖白天60%的用电需求,这个比例远高于商业和居民项目。

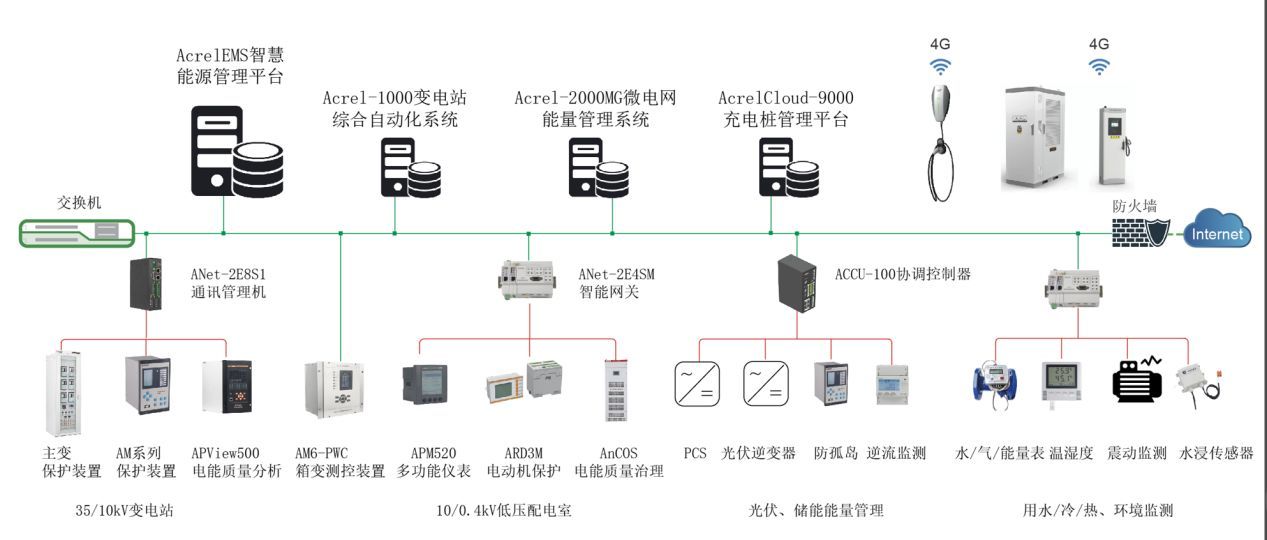

最让我印象深刻的是某个高新产业园区的案例。他们不仅用光伏满足自身用电,还通过智能微网将多余电力调配给园区内其他企业。这种“光伏+”模式创造了新的商业价值,也提升了整个园区的绿色竞争力。

光伏自发自用项目正在成为工业园区标准配置,这不仅是节能环保的要求,更是企业降本增效的明智选择。

2.1 国家及地方电价政策框架

光伏余电上网的电价政策像一张精心编织的网,国家层面设定基础规则,地方层面根据实际情况进行微调。目前执行的上网电价主要参照当地燃煤发电基准价,这个价格每年都会由发改委统一公布。

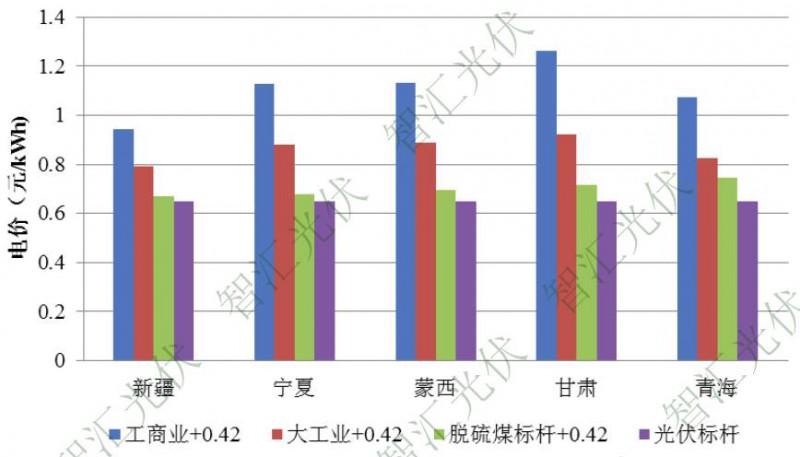

记得去年帮一个制造业园区做光伏方案时,就深刻体会到政策理解的重要性。他们所在的省份,燃煤基准价是每度电0.38元,而邻近省份却是0.42元。这个看似微小的差异,在年发电量百万度的项目中,直接影响到数十万元的年收益。

地方政府往往会在国家政策基础上增加“调味料”。比如某经济发达地区,除了执行国家规定的上网电价外,还对分布式光伏给予每度电0.05元的额外补贴。这种地方性激励政策通常有期限性,需要企业准确把握申报时机。

政策框架不是一成不变的。今年开始实施的绿色电力交易试点,为余电上网开辟了新通道。企业可以通过绿色电力交易平台,以高于基准电价的水平出售绿色电力。这个变化让电价机制更加灵活多元。

2.2 分布式光伏上网电价构成要素

上网电价看似简单的一个数字,实际上由多个要素叠加而成。基础部分是当地燃煤基准价,这是国家规定的保底价格。在此基础上,可能还有省级补贴、市级补贴,以及可能的绿色证书收益。

构成要素中最容易被忽略的是时段电价差异。某些地区已经开始实行分时电价政策,高峰时段的余电上网价格可能是平段电价的1.5倍。这就要求企业在设计系统时,就要考虑发电时段与电价时段的匹配度。

补贴政策的影响往往超出预期。我接触的一个案例中,企业因为错过了补贴申报截止日期,导致每度电少收入0.08元。这个教训提醒我们,不仅要关注电价数字本身,更要掌握各项补贴的申请流程和时间节点。

增值税政策也是构成要素之一。分布式光伏项目自发自用余电上网部分,目前享受增值税减免优惠。这个政策细节对最终收益的影响相当显著,在计算收益时务必纳入考量。

2.3 工业园区特殊电价政策分析

工业园区在电价政策上往往能享受到特殊待遇。许多地方为促进工业园区绿色转型,专门制定了针对性的电价支持政策。这些政策可能表现为更高的上网电价,或者额外的度电补贴。

某个国家级开发区就推出了“绿色园区”电价激励计划。园区内企业的光伏余电上网,在基准价基础上额外上浮10%。这个政策看似幅度不大,但对投资回报率的提升相当明显。

工业园区还经常能享受到集中申报的便利。单个企业申请分布式光伏项目时,要逐个部门跑手续。而工业园区可以打包申报,不仅审批效率更高,有时还能争取到更优惠的电价政策。

输配电价政策对工业园区特别友好。一般工商业用户的分布式光伏上网,需要扣除输配电价。但很多地区对工业园区内的交易实行优惠的过网费标准,这直接提高了企业的售电收益。

2.4 补贴政策与退坡机制影响

补贴政策就像助推器,帮助光伏项目度过起步阶段。但补贴退坡机制的存在,意味着这个助推器会逐渐减弱力度。理解这个机制的时间表和影响程度,对项目决策至关重要。

目前的补贴退坡遵循着可预期的节奏。每年新投产项目的补贴标准,通常会比上一年下降一定比例。这个趋势要求企业把握投资时机,过早可能技术不成熟,过晚则可能错过补贴窗口。

退坡机制对不同类型项目的影响程度不同。对工业园区这类规模较大的项目,即便补贴标准下降,规模效应仍能保证较好的收益水平。但对企业个体的小型项目,补贴退坡的影响就相对明显。

我记得有个园区在2020年安装光伏时,赶上了最后一轮较高标准的补贴。他们算过一笔账,比晚一年安装的同类型项目,投资回收期缩短了将近两年。这个时间差在商业决策中往往具有决定性意义。

长远来看,补贴退坡不完全是坏事。它倒逼技术进步和成本下降,最终实现光伏发电的平价上网。当光伏不再依赖补贴也能盈利时,这个行业才真正走向成熟。

理解余电上网电价机制,就像掌握了一把打开光伏项目收益大门的钥匙。政策细节可能枯燥,但每个小数点背后都是真金白银。

3.1 收益计算核心参数确定

收益计算就像搭积木,需要先找到最基础的那几块。发电量预测是第一块积木,它直接决定了收益的天花板。影响发电量的因素很多,当地日照时数、组件安装角度、系统效率衰减,每个环节都需要精确估算。

电价参数是另一块关键积木。自发自用部分参照的是企业用电价格,这个价格通常远高于上网电价。余电上网部分则采用当地燃煤基准价加上可能的补贴。两类电价之间的差距,往往决定了项目的经济性。

系统成本参数经常被低估。除了组件和逆变器这些显性成本,运维费用、保险费、清洁费用这些隐性成本同样重要。我去年评估的一个项目,最初测算时忽略了组件清洗费用,结果每年要多支出数万元。

折旧和税收影响不容忽视。光伏设备可以享受加速折旧政策,这对企业的现金流是利好。增值税方面,分布式光伏项目目前按3%征收,相比一般纳税人的13%是很大优惠。这些政策细节都会影响最终收益。

3.2 自发自用与余电上网收益对比

自发自用和余电上网就像两条不同的收益路径。自发自用相当于节省了原本要支付的高价电费,余电上网则是将多余电力变现。在大多数工业园区,前者带来的收益通常更高。

举个例子,某制造业企业用电价格是每度0.85元,而余电上网价格只有0.45元。这种情况下,每度电自发自用比上网多收益0.4元。这个价差直接影响了企业配置储能系统的决策。

但事情不是绝对的。在用电负荷波动大的企业,余电上网提供了收益保障。我记得一个注塑厂,白天用电高峰时自发自用效益明显,但夜班停产时如果没有余电上网渠道,发电就浪费了。

最优配比需要精细计算。理想状态下,系统应该优先满足自发自用,多余部分再上网。但在实际运营中,可以通过调整生产班次、配置储能等方式,最大化自发自用比例。这个平衡点的把握很考验项目设计能力。

3.3 投资回收期与内部收益率计算

投资回收期是老板们最关心的数字。简单来说,就是用总投资除以年净收益。但实际操作中要考虑资金的时间价值,静态回收期和动态回收期会给出不同答案。

内部收益率更专业一些,它考虑了资金在整个项目周期内的复利效应。一般来说,光伏项目的内部收益率达到8%以上就具有投资价值。超过12%的话,在当前的资金成本环境下算是优质项目。

计算这些指标时,保守一点总是好的。我习惯在基准测算基础上,再做一组悲观情景的测算。比如把发电量预估下调5%,把运维成本上调10%。这样的压力测试能帮助投资者看清风险底线。

税收优惠对收益率的影响很显著。有个园区项目,原本测算的内部收益率是9.2%,考虑到所得税“三免三减半”政策后,提升到了10.8%。这个提升幅度足以改变投资决策。

3.4 敏感性分析与风险评估

敏感性分析像给收益模型做体检,检查哪个参数变化对结果影响最大。通常电价波动是最敏感的因素,其次是发电量变化,最后才是投资成本。

电价敏感性往往超出预期。在某个测算案例中,上网电价每下降0.01元,内部收益率就降低0.5个百分点。这个敏感度提醒我们,要特别关注电价政策的稳定性。

发电量风险可以通过技术手段控制。组件选型、系统设计、运维方案都能影响实际发电量。选择一线品牌组件可能贵一些,但发电稳定性更好,从长期看是值得的。

政策风险最难量化但影响巨大。补贴政策变化、电网接入规则调整、税收优惠到期,这些都可能改变项目的基本面。好的收益模型应该包含政策风险的预警机制。

天气风险经常被忽略。去年有个项目遭遇了罕见的连续阴雨天,实际发电量比预期低了18%。虽然这种情况不常发生,但在25年的项目周期里,极端天气的影响必须有所考虑。

收益计算不是一次性的工作,而是贯穿项目全生命周期的持续优化过程。初始测算给出投资依据,运营中的实时监控和调整则确保收益最大化。

4.1 项目基本情况介绍

这个案例来自华东地区一个中等规模的工业园区。园区内有12家制造企业,主要生产电子元器件和精密机械。光伏项目总装机容量5兆瓦,采用屋顶分布式安装方式。

项目启动时遇到一个有趣的问题。园区企业用电特性差异很大,注塑厂是三班倒连续生产,装配厂只有白班,办公楼更是典型的朝九晚五。这种用电负荷的多样性,反而为光伏消纳创造了有利条件。

园区管委会最初对光伏持观望态度。直到看到邻省一个类似园区成功案例,才下定决心推进。项目采用合同能源管理模式,由专业能源公司投资建设,园区企业享受电费折扣。这种模式降低了企业的资金压力,也加快了项目落地速度。

我实地考察时注意到一个细节。园区配电系统比较老旧,最初设计时没有考虑分布式电源接入。为此项目专门升级了配电设施,这部分额外投入在最初测算时被忽略了。

4.2 余电上网策略实施路径

余电上网策略的实施比想象中复杂。第一步是确定上网比例,这需要精确分析每个企业的用电曲线。我们用了三个月时间收集数据,发现周末和节假日园区用电量会骤降,这些时段的发电必须上网。

电价选择是个关键决策。当地有两种上网电价模式:固定电价和市场化交易电价。经过模拟计算,最终选择了固定电价,虽然可能错过高峰电价机会,但保证了收益的稳定性。

计量点设置很有讲究。最初设计是每个厂房单独计量,后来改为园区总表计量。这个改变简化了结算流程,也避免了内部电费分摊的纠纷。不过,总表计量需要园区内部建立一套电费分配机制。

电网接入手续比预期繁琐。从申请到并网用了将近半年时间,期间需要协调供电公司、设计院、施工方多个单位。如果现在再做类似项目,我会建议把审批时间预留得更充分一些。

4.3 实际收益与预期收益对比

项目运行一年后的数据很有说服力。实际发电量比预期高出3.2%,这得益于当地较好的光照条件和高效的运维管理。但收益增长幅度没有发电量那么理想。

自发自用比例达到78%,略低于预期的80%。主要原因是去年受疫情影响,部分企业产能有所下调。这个波动在项目设计时很难准确预测,提醒我们收益模型需要留出足够的弹性空间。

运维成本比预算高出15%。除了常规的组件清洗,还发生了几次逆变器故障维修。这些意外支出拉长了投资回收期,原本预计6.5年,现在看可能要7年左右。

一个意外收获是碳交易收益。项目注册了自愿减排机制,预计每年能产生额外的碳汇收入。这部分在最初测算时完全没有考虑,算是锦上添花。

4.4 经验总结与优化建议

这个案例给我的最大启示是,工业园区光伏项目要特别重视用电负荷的匹配度。如果能引导企业调整生产计划,在光照充足时段安排高耗电工序,自发自用比例还能进一步提升。

余电上网策略需要动态调整。随着电力市场改革深化,固定电价可能不再是唯一选择。项目运营方应该密切关注政策变化,适时切换到更有利的电价模式。

运维管理要更精细化。建议建立发电量实时监控系统,一旦发现异常立即排查。定期组织组件清洗也很重要,灰尘遮挡对发电量的影响经常被低估。

对新项目的建议是,在设计阶段就要考虑储能配置。虽然会增加初始投资,但能显著提高自发自用比例,还能参与电网调峰获得额外收益。随着储能成本下降,这个方案的经济性会越来越好。

最后想说的是,工业园区光伏项目成功的关键不在技术,而在商业模式和运营管理。找到各方利益的平衡点,建立可持续的合作机制,这比单纯追求发电效率更重要。

相关文章

- 拆解某城市新能源共享单车的充电方案:光伏补能与集中充电对比,哪种更省心省钱?

- 拆解某物流园区新能源充电站的运营数据:充电量与客户留存率分析,提升运营效率与用户忠诚度

- 拆解某商业大楼新能源中央空调的落地项目:光伏供电与储能配套设计,实现高效节能与成本优化

- 光伏电站电缆敷设技术分析:直埋与架空的成本对比及环境影响,助您轻松选择最佳方案

- 工业园区新能源微电网负荷管理方案:峰时削减与谷时储能策略,轻松降低20%用电成本

- 某城市氢能垃圾转运车落地案例拆解:续航能力与运营成本分析,解决城市环卫痛点

- 光伏电站支架基础设计指南:不同地质条件下成本与稳定性对比分析,助您轻松选型避坑

- 拆解某新能源储能项目的峰谷套利收益计算:不同电价机制下的利润差异,轻松掌握储能赚钱秘诀