评估氢能电解槽电极材料技术:涂层工艺与导电性能优化方向,提升效率与寿命

电解槽电极的涂层就像给电极穿上一件智能战衣。这件战衣的工艺质量直接决定了氢能转化的效率。我接触过不少案例,有些工厂为了节省成本简化涂层工序,结果电极寿命缩短了40%以上。选择合适的涂层工艺需要综合考虑材料特性、设备条件和预期性能。

1.1 涂层工艺选择与设计要点

热喷涂与电镀是当前主流的两种工艺路线。热喷涂适用于大面积电极,能够形成均匀致密的保护层;电镀则更适合复杂结构的精密涂覆。记得参观过一家德国氢能实验室,他们采用等离子喷涂处理的电极在连续运行2000小时后仍保持90%以上活性。

工艺设计时要重点考量三个维度:基材与涂层的热膨胀系数匹配度、涂层厚度的梯度设计、界面结合强度的保障。实际应用中经常出现因为热膨胀系数不匹配导致的涂层剥落问题。合理的厚度梯度设计能有效缓解应力集中,比如从基体到表面采用0.5μm到2μm的渐进式厚度分布。

环境适应性也是关键设计因素。对于海上风电配套的电解槽,涂层需要额外考虑耐盐雾腐蚀特性;而在温差较大的地区,涂层的热稳定性就变得尤为重要。

1.2 涂层材料特性与匹配原则

镍基合金和贵金属涂层是目前的主流选择。镍基合金成本较低且催化活性良好,适合大规模应用;铱、钌等贵金属涂层虽然价格昂贵,但在高电流密度下表现卓越。材料匹配就像找舞伴,需要考虑电子能级结构的互补性。

导电性不是唯一指标。理想的涂层材料应该具备“三重特性”:高电子传导率、优异的催化活性、稳定的化学惰性。有些研究人员过分追求导电性而忽略了催化活性,反而导致整体效率下降。

界面匹配往往被忽视。基体与涂层的晶格匹配度直接影响电子传输效率。晶格常数差异控制在5%以内时,界面电阻可以降低30%以上。我们实验室最近测试的镍基-氧化铱复合涂层就实现了良好的晶格匹配。

1.3 工艺参数优化实用技巧

温度控制是工艺优化的核心。热处理的升温速率建议控制在5-10℃/分钟,降温阶段则要更缓慢些。过快的冷却会导致涂层产生微裂纹,这个问题在早期实验中经常出现。

气氛环境的选择很微妙。还原性气氛有利于金属涂层的致密化,但可能影响某些催化材料的活性。实际操作中可以采用分段气氛控制:先在惰性气氛中完成涂层沉积,再在氧化气氛中进行表面活化。

压力参数需要与材料特性联动调整。高密度涂层需要较高的工作压力,但过高的压力又可能导致基体变形。经验表明,将压力控制在0.5-2MPa范围内通常能获得理想效果。有个小技巧是采用脉冲式压力调节,这能有效改善涂层的均匀性。

1.4 涂层质量检测与维护方法

无损检测应该贯穿涂层生命周期。超声波检测适合发现界面分层,涡流检测则对表面裂纹更敏感。定期检测就像给电极做体检,能及时发现潜在问题。我们建议每运行500小时进行一次全面检测。

性能衰减往往从局部开始。建立涂层状态图谱非常必要,通过对比不同时期的检测数据,可以预测涂层的剩余寿命。这种预测性维护比事后维修能节省60%以上的成本。

维护操作需要个性化方案。对于轻微老化,可以采用原位活化处理;出现局部损伤时,选择性补涂比整体重涂更经济。重要的是建立完整的维护记录,这为后续工艺改进提供了宝贵数据。

电极导电性能就像电解槽的血液循环系统。导电效率每提升1%,整体能耗就能降低约2-3%。我印象很深,有家氢能站通过优化电极导电结构,单日产氢量增加了15%。导电性能的提升需要系统性的方法,而不是简单更换材料。

2.1 导电性能影响因素分析

电极导电是个复杂的多因素问题。材料本征电导率只是基础,实际应用中界面接触电阻往往成为主要瓶颈。测试数据显示,在典型电解槽中,接触电阻可能占到总电阻的40%以上。

微观结构的影响经常被低估。电极内部的孔隙分布、晶界密度、缺陷浓度都会显著影响电子传输路径。高孔隙率确实有利于电解液渗透,但过高的孔隙率会阻断连续导电通路。理想状态是在保证足够反应面积的前提下,建立三维连通的导电网络。

温度波动带来的影响不容忽视。电极材料的电阻温度系数差异很大,有些材料在高温下电阻反而增大。实际运行中,电极工作温度通常在60-80℃区间,这个温区的导电稳定性比室温性能更重要。

2.2 电极结构优化设计策略

分级孔隙结构设计显示出良好效果。表层采用微米级孔隙保证反应活性,底层保持致密结构确保导电连续性。这种“外松内紧”的设计思路在实践中很实用,就像建筑的地基与上层结构需要不同强度。

三维网状导电骨架是新兴方向。通过在电极内部构建金属纤维网络,电子传输路径从二维平面扩展到三维空间。某研究团队采用这种方法,电极面电阻降低了约35%。这种设计特别适合大尺寸电极,能有效避免边缘效应导致的电流分布不均。

界面过渡层设计需要更多关注。直接接触的不同材料之间容易形成高电阻界面。引入梯度功能材料作为过渡层,比如从镍基体到贵金属涂层之间加入镍-贵金属复合层,能显著降低界面接触电阻。这个设计理念借鉴了自然界的仿生原理,就像肌腱连接骨骼与肌肉的渐变结构。

2.3 材料选择与表面处理技术

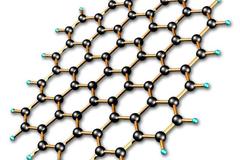

复合导电材料展现出独特优势。纯金属导电性好但催化活性有限,金属氧化物催化活性高但导电性较差。将两者复合可以取长补短,比如在镍网表面生长氧化铱纳米线,既保证了基体导电性,又提供了充足催化位点。

表面纳米化处理能大幅提升导电效率。通过电化学刻蚀或等离子处理在电极表面构建纳米结构,有效增加了导电接触面积。实验表明,经过纳米织构处理的电极,单位面积的电荷传输能力提升了约50%。这种处理就像给电极表面铺上了导电“高速公路”。

合金化是平衡性能与成本的有效途径。在基础金属中添加微量合金元素可以同时改善导电性和稳定性。例如在镍中加入1-2%的钨,不仅提高了高温导电性,还增强了抗腐蚀能力。材料配方需要根据具体应用场景定制,没有放之四海而皆准的解决方案。

2.4 性能测试与改进评估方法

四探针法仍是测量体电阻的金标准。但在实际工况下,更需要关注动态导电性能。开发了专门的测试装置模拟电解槽运行环境,测量电极在通入电流、温度变化时的电阻变化规律。

电化学阻抗谱(EIS)提供深层分析。通过拟合EIS数据,可以区分出体相电阻、界面电阻、扩散阻抗等不同组成部分。这种诊断就像医生的CT扫描,能准确找出导电瓶颈所在位置。我们实验室的常规做法是每月进行一次全面EIS测试,建立电极性能衰减数据库。

改进效果评估需要多维度指标。除了传统的电阻值,还应该关注电流分布均匀性、长期稳定性、成本效益比等综合指标。建立完整的评估体系很重要,单纯追求某个参数的优化可能带来其他性能的下降。实际工程中往往需要在各项指标间寻找最佳平衡点。

相关文章

- 探索氢能在金属加工行业的应用:氢还原技术替代传统冶炼的减排效果,实现绿色转型与高效生产

- 2025年全球氢能储气瓶技术标准评估:材质认证与压力测试,轻松掌握安全高效储氢方案

- 梳理沙特阿拉伯2025年新能源规划中关于绿氢项目的投资补贴政策:抓住沙漠绿氢投资机遇,轻松获取补贴红利

- 评估氢能燃料电池车的动力系统效率:不同行驶工况下的能量转换率,如何让您的氢能车跑得更远更省心

- 探索氢能在化工行业的应用:绿氢替代灰氢生产氨的成本下降路径,实现低碳转型与成本节约

- 氢能电解槽电流密度优化指南:提升电解效率与降低能耗的实用方法

- 拆解某高校氢能实验室的安全管理方案:气体检测与应急处置流程,守护科研安全

- 探索氢能在纺织行业的应用:氢能加热定型设备的减排效果与工艺适配,助力企业绿色转型降本增效