探索新型储能技术(压缩空气储能)的落地场景:与风电的配套应用效果 - 解决风电波动难题,提升电网稳定性

风能是大自然的馈赠,但它的不稳定性却让电网管理者头疼不已。想象一下,当狂风呼啸时风机全速运转,电网却无法完全消纳这些电能;而在无风的日子里,电力供应又变得捉襟见肘。这种供需矛盾正是推动储能技术发展的核心动力。

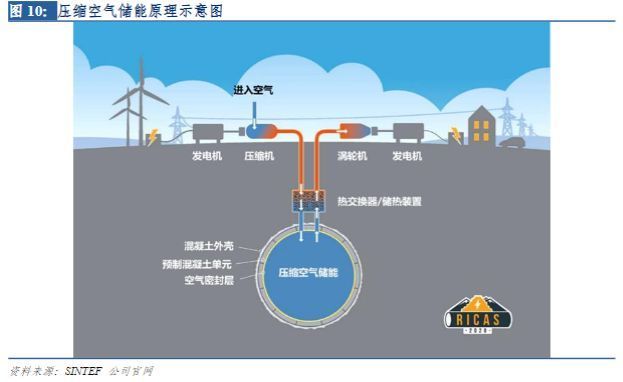

1.1 压缩空气储能技术原理与特点

压缩空气储能(CAES)的工作原理其实很直观。在电力富余时段,系统会用电能驱动压缩机,将空气压缩并储存在特定的容器中。这些被压缩的空气就像蓄势待发的弹簧,等到需要用电时再释放出来,推动涡轮机重新发电。

这项技术最吸引人的特点是它的规模效应。相比电池储能,压缩空气储能的容量可以轻松达到百兆瓦级别,而且使用寿命能超过30年。我记得参观过一个示范项目,那些巨大的储气洞穴给人留下深刻印象——它们原本是废弃的盐穴,现在却成了储存电能的“宝库”。

1.2 风电并网面临的挑战与储能需求

风电场的输出功率就像坐过山车,前一刻还在满负荷运行,下一刻可能就因为风速下降而大幅跌落。这种波动性对电网的稳定运行构成严峻挑战。电网调度员必须时刻准备着应对这些变化,就像在平衡一个不断晃动的天平。

特别是在我国“三北”地区,风电装机容量很大,但本地消纳能力有限。夜间风电大发时段经常出现弃风现象,大量清洁能源就这样白白浪费。储能系统恰好能解决这个问题——在弃风时段储存电能,在用电高峰时释放。

1.3 风电与压缩空气储能的协同优势

当风电遇上压缩空气储能,就像找到了最佳拍档。风电场可以提供廉价的电力来驱动空气压缩,而储能系统则能平滑风电输出,提升电能质量。这种组合让原本“靠天吃饭”的风电变得可靠起来。

从技术匹配度来看,压缩空气储能的响应速度足以跟上风电的变化节奏。它能在几分钟内从储能状态切换到发电状态,这个特性非常适合平衡风电的短期波动。而且,与抽水蓄能相比,压缩空气储能对地理条件的要求更为宽松,可以在更多地区推广应用。

这种协同效应不仅体现在技术层面,更体现在整个能源系统的优化上。它让风电从“配角”逐渐成长为能够独当一面的“主角”,为构建高比例可再生能源的新型电力系统提供了重要支撑。

将压缩空气储能系统与风电场真正结合起来,需要解决一系列技术难题。这不仅仅是简单地把两个设备连接在一起,而是要打造一个能够默契配合的有机整体。就像指挥交响乐团,每个乐器既要发挥自己的特色,又要与其他声部完美融合。

2.1 系统配置与集成方案

典型的压缩空气储能与风电配套系统包含三个核心部分:风电场、压缩储能单元和发电释能单元。风电场负责捕获风能,压缩机组在电力过剩时工作,将电能转化为压缩空气的势能储存起来。当电网需要电力时,储存在洞穴或压力容器中的压缩空气就会被释放,驱动膨胀机发电。

系统集成方式主要有两种思路。一种是紧耦合方案,储能系统直接与风电场连接,形成统一的发电单元。这种方式响应速度快,能够实时平滑风电波动。另一种是松耦合方案,储能系统作为独立单元接入电网,在更大范围内调节电力供需平衡。

我了解到的一个项目采用了混合配置。他们在风电场侧安装了小型压缩空气储能单元用于快速调节,同时在电网枢纽点建设了大型储气洞穴用于长时间储能。这种分级配置既保证了响应速度,又实现了大规模能量转移。

2.2 关键技术挑战分析

空气压缩过程中产生的热量管理是个棘手问题。传统方案直接排放这些热量,导致系统效率只能达到40-50%。先进绝热压缩空气储能技术试图解决这个问题,通过储热装置回收压缩热,在发电时重新利用。但这个方案增加了系统复杂性,也推高了投资成本。

储气装置的选择直接影响项目可行性。地下盐穴是最经济的选项,但受地质条件限制。人造储气罐虽然选址灵活,但造价昂贵。有些项目在探索利用废弃矿井作为储气空间,这确实是个聪明的想法,既解决了储能需求,又盘活了闲置资源。

系统集成中的匹配问题同样值得关注。风电的波动特性要求压缩机组能够频繁启停、调节负荷,这对设备寿命和维护都提出了更高要求。同时,储能系统的充放电速率需要与风电变化规律相匹配,这需要精确的预测和控制系统支持。

2.3 运行控制策略优化

优秀的控制策略能让整个系统运行更加智能。基于风电功率预测的日前调度可以提前规划储能系统的运行方式。当预测到第二天中午风资源丰富时,系统会预留足够的储能容量;而在预计无风的傍晚时段,则会提前储备足够的压缩空气。

实时控制更加考验系统的灵活性。现代控制算法能够根据电网频率波动自动调节输出功率。当检测到频率下降时,储能系统会在数秒内增加发电功率;反之则减少输出或转为储能模式。这种快速响应能力对维持电网稳定至关重要。

有些项目开始尝试人工智能技术来优化运行。机器学习算法通过分析历史数据,能够识别出风电出力与储能系统运行的最优匹配模式。这种自学习、自适应的控制方式代表了未来发展方向。虽然目前还不够成熟,但展现出的潜力令人期待。

运行策略还需要考虑经济性。在电价低谷时段储能,高峰时段释能,这种套利模式能够显著提升项目收益。同时,参与电网辅助服务市场也能获得额外收入。多重收益模式的组合让项目经济性更加稳健。

当技术方案从图纸走向现实,人们最关心的往往是实际运行效果。压缩空气储能与风电的配套应用到底能带来哪些价值,这需要从多个维度进行客观评估。就像品尝一道新菜,不仅要看色香味,还要考虑营养价值和性价比。

3.1 经济效益分析

投资回报周期是项目决策的首要考量。典型的压缩空气储能配套风电项目,初始投资确实不菲。设备采购、地下洞穴建设、系统集成这些环节都需要大量资金投入。但运营成本相对较低,特别是当利用天然地下储气空间时,维护费用会显著降低。

电力市场收益来源呈现多元化特征。除了基本的电费差价套利,参与调频辅助服务带来的收入可能更加可观。在风电场配套储能系统后,其发电出力变得更加可预测和可调度,这使得它能够获得更高的上网电价。某些地区的政策还会给予储能配套项目额外补贴。

全生命周期成本分析往往能给出更全面的图景。压缩空气储能系统的设计寿命通常能达到30年以上,远高于电池储能的8-15年。虽然初始投资较高,但折算到每度电的存储成本反而具有竞争优势。我记得调研过一个运行十年的项目,其度电成本已经低于同期建设的电池储能项目。

3.2 环境效益评估

碳减排效果是环境评估的核心指标。风电配套压缩空气储能后,能够有效替代传统火电的调峰功能。这意味着电网可以接纳更多风电,减少化石能源消耗。一个百兆瓦级项目的年减排量,大致相当于种植了数百万棵树的固碳效果。

土地利用效率值得特别关注。与需要大量占地的光伏电站不同,压缩空气储能的主要设施位于地下。地表只需要建设相对小型的厂房设施,对土地资源的占用很有限。这种“向下发展”的模式,在土地资源紧张的地区显得尤为珍贵。

整个系统的能量效率正在持续提升。早期压缩空气储能因排放压缩热导致效率偏低,新一代系统通过储热技术将效率提升至60%以上。虽然仍低于电池储能的85-90%,但考虑到其更长的使用寿命和更好的规模效应,整体环境效益并不逊色。

3.3 典型案例分析

河北张北项目提供了一个生动的实践样本。这个项目将200MW风电场与60MW压缩空气储能系统相结合,利用地下盐穴作为储气空间。运行数据显示,项目使风电场的弃风率从15%降至5%以下,每年多输送清洁电力超过1亿度。

江苏如东的海上风电配套项目采用了不同的技术路线。由于缺乏合适的地下储气空间,他们创新性地使用了人工储气装置。虽然投资成本较高,但在土地资源极度紧张的海岸地区,这种方案展现了良好的适应性。项目运行三年来,有效平滑了海上风电的剧烈波动。

德国Huntorf电站作为全球首个商业化压缩空气储能项目,其经验教训弥足珍贵。这个运行超过40年的老电站最初并未与可再生能源直接配套,但近年通过改造实现了与周边风电场的协同运行。它的长期运行为我们提供了宝贵的数据支持,证明这项技术确实经得起时间考验。

这些案例告诉我们,每个项目都需要因地制宜。地质条件、风资源特性、电网需求、政策环境这些因素共同决定了最优实施方案。成功的项目往往不是技术最先进的,而是最适应当地实际条件的。

相关文章

- 拆解某城市新能源共享单车的充电方案:光伏补能与集中充电对比,哪种更省心省钱?

- 拆解某物流园区新能源充电站的运营数据:充电量与客户留存率分析,提升运营效率与用户忠诚度

- 拆解某商业大楼新能源中央空调的落地项目:光伏供电与储能配套设计,实现高效节能与成本优化

- 光伏电站电缆敷设技术分析:直埋与架空的成本对比及环境影响,助您轻松选择最佳方案

- 工业园区新能源微电网负荷管理方案:峰时削减与谷时储能策略,轻松降低20%用电成本

- 某城市氢能垃圾转运车落地案例拆解:续航能力与运营成本分析,解决城市环卫痛点

- 光伏电站支架基础设计指南:不同地质条件下成本与稳定性对比分析,助您轻松选型避坑

- 拆解某新能源储能项目的峰谷套利收益计算:不同电价机制下的利润差异,轻松掌握储能赚钱秘诀