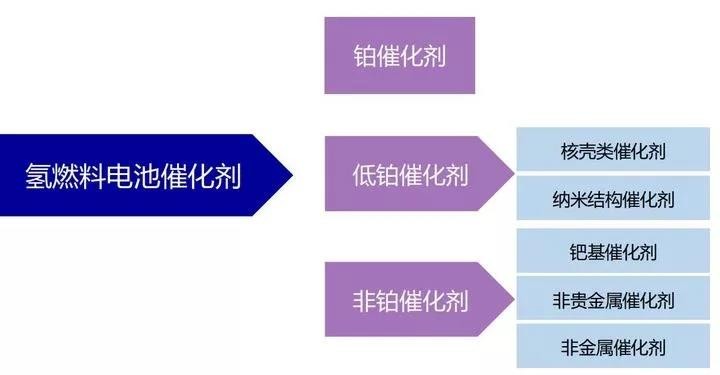

拆解氢能燃料电池的催化剂材料迭代:铂基催化剂与非贵金属催化剂对比,哪种更省钱高效?

燃料电池安静地将氢能转化为电能,整个过程几乎零排放。催化剂在这里扮演着关键角色——它像一位不知疲倦的协调者,确保化学反应高效进行。没有合适的催化剂,燃料电池可能无法启动,或者效率大打折扣。

催化剂在氢能燃料电池中的核心作用

氢能燃料电池工作时,氢气和氧气在电极表面发生反应。催化剂的作用是降低反应所需的能量门槛,让这个过程在相对温和的条件下就能顺利进行。你可以把催化剂想象成一位经验丰富的谈判专家,它能帮助氢和氧更快达成“合作”,而自身并不被消耗。

阳极的氢氧化反应和阴极的氧还原反应都需要催化剂参与。特别是阴极的氧还原反应,动力学过程相对缓慢,对催化剂的依赖更为明显。选择合适的催化剂材料,直接决定了电池的输出功率、寿命和成本。

我记得参观一个实验室时,工程师指着燃料电池堆说:“这里面的催化剂就像交响乐团的指挥,每个电子和质子都要听从它的调度。”这个比喻很贴切,催化剂确实在微观层面引导着能量转化的节奏。

催化剂材料的发展历程与现状

燃料电池催化剂的研究经历了几个明显阶段。早期开发者几乎把所有希望都寄托在铂族金属上,特别是铂金。这种材料展示出卓越的催化活性,但高昂的成本让大规模应用变得困难。

近年来,研究重点逐渐转向非贵金属催化剂。科学家们探索了各种过渡金属化合物、碳基材料,甚至一些有机金属框架。这些材料成本较低,来源更丰富,尽管性能上还无法完全替代铂基催化剂。

目前产业界处于过渡期:铂基催化剂仍是主流选择,特别是在汽车燃料电池领域;而非贵金属催化剂开始在一些特定场景找到应用空间。这种并存状态可能还会持续相当一段时间。

催化剂性能评价指标体系

评判催化剂好坏需要一套多维度的标准。活性当然是首要指标——它衡量催化剂加速反应的能力,通常用电流密度来量化。稳定性同样重要,好的催化剂应该在数千小时运行后仍保持性能。

抗毒性指催化剂抵抗一氧化碳、硫化物等污染物影响的能力。在实际应用中,燃料电池难免会遇到不纯的氢气,这时催化剂的耐受性就显得尤为关键。

成本因素无法回避。不仅要看材料本身价格,还要考虑制备工艺的复杂程度。有时一种催化剂性能出色,但制造过程能耗太高,整体算下来并不划算。

导电性和比表面积这些物理特性也会影响最终表现。大比表面积意味着更多活性位点,反应界面更充分。我见过一些纳米结构的催化剂,它们的微观形态就像精心设计的花园,每个角落都能参与反应。

催化剂的选择从来不是单一指标的竞赛,而是综合性能的平衡。理想的催化剂要在活性、稳定性、成本之间找到最佳结合点。

在燃料电池的世界里,铂基催化剂就像一位经验丰富的首席舞者,每一个动作都精准优雅。它主导着氢能与电能转化的核心步骤,虽然价格不菲,但表现确实令人印象深刻。

铂基催化剂的工作原理与结构特性

铂原子具有独特的电子结构,最外层d轨道存在空位,这使它特别擅长“挽留”反应分子。当氢气分子接近铂表面时,铂原子会弱化氢分子内部的化学键,让它们更容易解离成氢原子。氧分子同样在铂表面获得活化,反应能垒显著降低。

铂基催化剂通常以纳米颗粒形式存在,分散在碳载体上。这种结构既保证了充分的反应界面,又维持了良好的电子传导路径。纳米尺度的铂颗粒暴露出大量活性位点,特别是那些位于边缘和角落的原子,往往具有更高的催化活性。

有趣的是,铂催化剂的性能与其晶体取向密切相关。不同晶面展示出不同的原子排列,对特定反应路径表现出偏好。研究人员通过调控铂纳米颗粒的形状——制备成立方体、八面体或截角八面体——来优化其催化行为。

铂基催化剂的性能优势分析

铂在燃料电池催化剂中的统治地位并非偶然。它的起始电位低,意味着反应更容易启动;过电位小,能量损失较少。在相同条件下,铂基催化剂提供的电流密度通常高于其他材料,这对于追求高功率输出的应用至关重要。

稳定性是铂的另一大优势。在酸性环境中,大多数金属都会腐蚀溶解,但铂能保持相对稳定。这种耐久性使得铂基催化剂能够承受燃料电池启停的冲击,以及长期运行中的电位波动。

铂对多种反应都表现出良好活性,这种通用性很难被替代。它不仅擅长氢氧化反应,在氧还原反应中也有不错的表现。一个催化剂能同时胜任两个电极的反应,这简化了系统设计。

我记得一位资深研究员曾感叹:“铂就像化学界的莫扎特,它的催化‘天赋’几乎是与生俱来的。”确实,尽管科学家努力寻找替代品,但铂的综合表现仍然难以超越。

铂基催化剂面临的挑战与局限

成本问题始终是铂基催化剂头顶的乌云。铂是地壳中极其稀有的元素,全球年产量仅约200吨。这种稀缺性导致价格居高不下,直接推高了燃料电池系统的制造成本。

资源分布不均带来供应链风险。全球超过70%的铂产自南非,地缘政治因素可能影响供应稳定性。对于需要大规模部署的清洁能源技术来说,这种依赖性构成潜在威胁。

铂催化剂对一氧化碳等杂质异常敏感。即使氢气中只含有几个ppm的一氧化碳,也足以毒化铂表面活性位点,导致性能急剧下降。这要求燃料电池系统必须配备高效的前处理装置,增加了系统复杂性和成本。

长期运行中,铂纳米颗粒会逐渐团聚、脱落或溶解。这种衰减过程缓慢但不可逆,最终导致活性面积减少,性能衰退。在车辆应用的启停循环和负载变化条件下,这种老化过程可能加速。

铂基催化剂的成本优化策略

减少铂用量是最直接的降本途径。通过制备超细纳米颗粒甚至单原子催化剂,研究人员成功将铂负载量从早期的0.8-1.0 mg/cm²降低到现在的0.1-0.2 mg/cm²。这就像把黄金打成极薄的金箔,用更少的材料覆盖更大的面积。

合金化是另一条有效路径。将铂与钴、镍等过渡金属形成合金,不仅减少了铂含量,还经常产生“协同效应”——合金催化剂的性能有时甚至优于纯铂。这种电子结构的微调,让催化剂“花小钱办大事”。

核壳结构设计展示了材料工程师的智慧:仅在最外层使用铂,内部则采用廉价金属。这就像给普通木材贴上名贵木皮,既保持了表面性能,又大幅降低了材料成本。

提高利用率同样关键。优化碳载体孔结构,改善电极制备工艺,确保每一颗铂颗粒都能充分参与反应。有时候问题不在于铂用得太少,而在于已有的铂没有被充分利用。

回收技术完善了铂的经济循环。从废旧燃料电池中回收铂,成本远低于开采新矿。随着燃料电池汽车数量增长,这将成为重要的铂来源。一个完整的循环经济模式正在形成,让珍贵的铂元素在技术生命周期中不断流转。

当铂基催化剂因成本和资源限制而步履维艰时,非贵金属催化剂正悄然开启另一扇门。它们或许没有铂那种与生俱来的天赋,但通过巧妙的材料设计和结构调控,正在逐步缩小性能差距。这个领域充满活力,每一天都可能出现新的突破。

非贵金属催化剂的主要类型与特点

过渡金属-氮-碳材料构成当前研究的主流方向。铁、钴等廉价金属与氮原子共同嵌入碳骨架中,形成独特的活性中心。这种结构模拟了自然界中血红蛋白和细胞色素的活性位点,展现出令人惊讶的催化能力。

金属有机框架衍生材料提供另一种思路。通过高温热解金属有机框架前驱体,可以获得具有明确孔道结构和均匀活性位点的催化剂。这种“自下而上”的合成方法,让材料设计变得更加精准可控。

过渡金属硫属化合物、碳化物和氮化物构成第三类重要材料。它们通常具有类铂的电子结构,在某些特定反应条件下甚至能超越铂的性能。特别是经过适当掺杂和缺陷工程处理的二硫化钼、碳化钨等材料,展现出广阔的应用前景。

无金属碳基催化剂代表着一个有趣的方向。通过引入氮、磷、硫等杂原子,或在碳骨架中构造特定拓扑缺陷,碳材料本身就能获得催化活性。这完全摆脱了对金属资源的依赖,朝着真正可持续的方向迈进。

非贵金属催化剂的性能提升路径

活性位点密度是决定性能的关键因素。研究人员通过精确控制前驱体配比和热解条件,在单位面积内创造更多有效活性中心。有时候,活性提升并非来自单个位点的本质改变,而是源于位点数量的显著增加。

电子结构调控带来根本性改进。引入其他元素调整活性中心的电子云分布,优化反应中间体的吸附能。这就像调音师精心调整乐器的每个音准,让催化过程更加和谐高效。

传质效率改善经常被忽视却至关重要。设计分级多孔结构,既保证反应物和产物的快速传输,又提供充足的活性界面。微孔负责锚定活性位点,介孔和大孔构建快速传质通道。

稳定性增强策略逐步成熟。通过碳包覆、表面钝化等手段保护活性中心免受电解质腐蚀。在酸性环境中保持长期稳定曾经是非贵金属催化剂的致命弱点,现在这个问题正在被系统性地解决。

非贵金属催化剂的商业化进展

实验室成果开始向产业化过渡。几家初创公司已经能够批量生产过渡金属-氮-碳催化剂,产品性能接近低载量铂基催化剂水平。虽然距离大规模应用还有差距,但商业化路径逐渐清晰。

特定应用场景取得突破。在碱性膜燃料电池中,某些非贵金属催化剂的性能已经能够满足实际使用要求。这种“农村包围城市”的策略,让新技术在要求相对宽松的领域先站稳脚跟。

成本优势日益凸显。非贵金属催化剂原材料成本仅为铂基催化剂的百分之一甚至更低。当性能差距缩小到可接受范围内,成本因素将成为决定性砝码。

供应链安全性大幅提升。铁、钴、镍等过渡金属储量丰富、分布广泛,完全摆脱了对稀有贵金属的依赖。这对于需要大规模部署的氢能产业来说,具有战略意义。

非贵金属催化剂的技术瓶颈

活性与稳定性的平衡仍然棘手。提高活性往往需要创造更多不饱和配位点,但这些位点通常也是材料的结构弱点,容易在反应过程中失活或溶解。这种内在矛盾需要更精巧的解决方案。

在真实燃料电池环境中的表现仍需验证。许多催化剂在旋转圆盘电极测试中数据亮眼,但在膜电极组装中性能大幅下降。界面问题、水管理、污染物耐受性等实际因素成为新的挑战。

规模化制备的工艺难题。实验室克级制备与吨级生产之间存在巨大鸿沟。活性位点的精确控制、材料一致性的保证、生产成本的平衡,每一个都是需要攻克的工程难题。

寿命预测和衰减机制理解不足。非贵金属催化剂的失效模式更加复杂多样,金属浸出、活性位点重构、碳载体腐蚀等过程可能同时发生。建立准确的寿命预测模型需要更深入的基础研究。

我参观过一家专注于非贵金属催化剂研发的实验室,负责人指着反应器中说:“我们就像在培育一种新的生命形式,需要理解它的生长规律、生存需求和衰老过程。”这个比喻很贴切,材料科学确实越来越像一门精密的生命科学。

站在实验室的观察窗前,我看着研究人员同时测试铂基和非贵金属两种催化剂样品。它们就像两位各具特长的运动员,在同一个赛场上展示不同的竞技风格。这种对比不是简单的优劣判断,而是在寻找最适合未来氢能社会的材料解决方案。

铂基与非贵金属催化剂性能对比分析

活性与稳定性的平衡点各不相同。铂基催化剂在酸性环境中展现出卓越的初始活性和长期稳定性,这是数十年工艺优化的结果。而非贵金属催化剂在碱性环境中表现更佳,其活性正在快速逼近商业铂碳催化剂水平。

成本差异构成最显著对比。铂基催化剂材料成本占燃料电池堆总成本的40%以上,而非贵金属催化剂有望将这个比例降至5%以下。这种数量级的成本差异,在规模化应用中会产生决定性影响。

资源可持续性对比同样关键。铂金全球年产量仅200吨左右,且产地高度集中。铁、钴、镍等过渡金属年产量以百万吨计,分布广泛。这种资源禀赋差异直接影响着产业链的安全稳定。

环境适应性呈现互补特征。铂基催化剂对一氧化碳等杂质异常敏感,需要高纯度氢气供应。某些非贵金属催化剂表现出更好的抗中毒能力,这降低了氢气纯化要求,简化了系统设计。

催化剂材料的迭代趋势与替代方案

低铂化与超低铂化成为明确方向。通过设计核壳结构、合金化、单原子分散等技术,将铂的利用率提升十倍甚至百倍。这就像用更少的金子打造出同样精美的首饰,考验的是设计和工艺的精湛程度。

非贵金属催化剂的性能突破点正在增多。过渡金属-氮-碳材料的活性位点密度持续提升,金属有机框架衍生材料的结构控制更加精准。这些进步让非贵金属催化剂从“可能替代”逐步走向“实际可用”。

混合型催化剂提供中间路径。在非贵金属载体上负载微量铂,既保留了铂的高活性,又大幅降低了铂用量。这种“好钢用在刀刃上”的思路,在成本与性能间找到了巧妙平衡。

可再生催化剂概念开始萌芽。利用生物质衍生碳材料或回收金属制备催化剂,实现全生命周期的环境友好。这不仅仅是技术革新,更是一种理念的转变。

未来催化剂材料的发展方向

精准设计取代试错开发。借助人工智能和高通量计算,研究人员可以在合成前预测材料性能,大幅缩短开发周期。我认识的一个研究团队最近通过机器学习模型,成功预测出一种新型铁氮碳材料的优异性能,节省了数月实验时间。

动态稳定性成为新关注点。传统上更注重初始性能,现在开始关注材料在启停、变载等动态工况下的演化行为。理解催化剂在真实使用环境中的“生命周期”,比测量静态性能更有意义。

多功能集成催化体系逐步成熟。将氢气氧化、氧气还原甚至杂质去除功能集成于同一催化剂中,简化膜电极结构。这种集成化思维反映了系统工程理念在材料设计中的渗透。

可持续性指标纳入评价体系。除了活性、稳定性等传统指标,碳足迹、回收利用率、资源稀缺性等可持续性因素开始影响材料选择。这标志着技术发展正在与更广阔的社会需求接轨。

催化剂材料迭代对氢能产业的影响

成本结构将发生根本性改变。如果非贵金属催化剂实现大规模应用,燃料电池系统成本有望降低30%-40%。这种降幅足以改变氢能技术的经济性,加速其在交通、储能等领域的普及。

产业链布局面临重构可能。铂资源的战略地位可能下降,而过渡金属的精炼加工、高端碳材料制备等环节重要性上升。这种变化将引发全球产业链的重新洗牌。

应用场景边界得以拓展。低成本催化剂使小功率、间歇运行的燃料电池应用成为可能,比如备用电源、无人机等。这些曾经因成本原因被排除在外的市场,将迎来新的发展机遇。

技术路线竞争格局发生变化。质子交换膜燃料电池因催化剂成本下降而增强竞争力,碱性膜燃料电池也因非贵金属催化剂的进步而重获关注。不同技术路线将在新的成本基础上展开竞争。

记得去年参加氢能展会时,一位资深工程师指着展台上的燃料电池堆说:“五年前我们还在为降低几克铂用量而绞尽脑汁,现在讨论的已经是无铂方案了。”这种转变的速度超出很多人预期,也预示着氢能产业正在进入新的发展阶段。

相关文章

- 探索氢能在金属加工行业的应用:氢还原技术替代传统冶炼的减排效果,实现绿色转型与高效生产

- 2025年全球氢能储气瓶技术标准评估:材质认证与压力测试,轻松掌握安全高效储氢方案

- 梳理沙特阿拉伯2025年新能源规划中关于绿氢项目的投资补贴政策:抓住沙漠绿氢投资机遇,轻松获取补贴红利

- 评估氢能燃料电池车的动力系统效率:不同行驶工况下的能量转换率,如何让您的氢能车跑得更远更省心

- 探索氢能在化工行业的应用:绿氢替代灰氢生产氨的成本下降路径,实现低碳转型与成本节约

- 氢能电解槽电流密度优化指南:提升电解效率与降低能耗的实用方法

- 拆解某高校氢能实验室的安全管理方案:气体检测与应急处置流程,守护科研安全

- 探索氢能在纺织行业的应用:氢能加热定型设备的减排效果与工艺适配,助力企业绿色转型降本增效