解析新能源汽车电池热管理系统的技术原理:不同气候条件下的优化方案,告别冬季续航焦虑与夏季电池衰减

电池热管理系统像是给电动车装上了一套智能空调。这套系统默默守护着电池的健康,让车辆在不同环境下都能保持最佳状态。我见过一些早期电动车,冬天续航直接打对折,问题往往就出在热管理设计上。

电池热管理系统的基本构成与工作原理

想象一下,电池包就像个需要精心照料的婴儿。太冷会“感冒”,太热会“发烧”,这套系统就是那个细心的保姆。它主要由三部分组成:温度传感器、热交换装置和控制单元。

温度传感器分布在电池包各个角落,实时监测着每块电池的温度。这些数据汇集到控制单元,就像神经信号传到大脑。控制单元分析后决定该加热还是冷却,然后指令热交换装置执行操作。

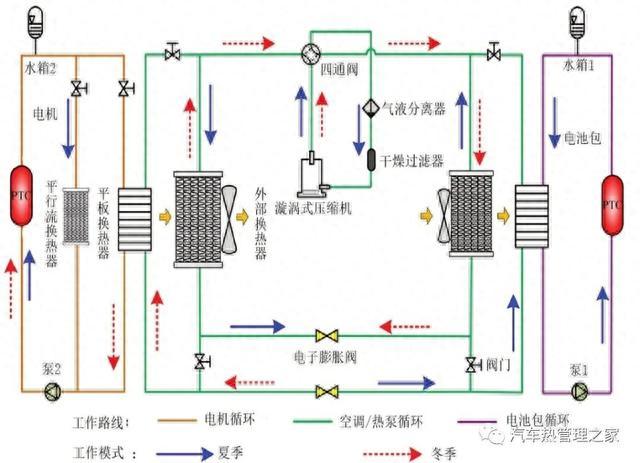

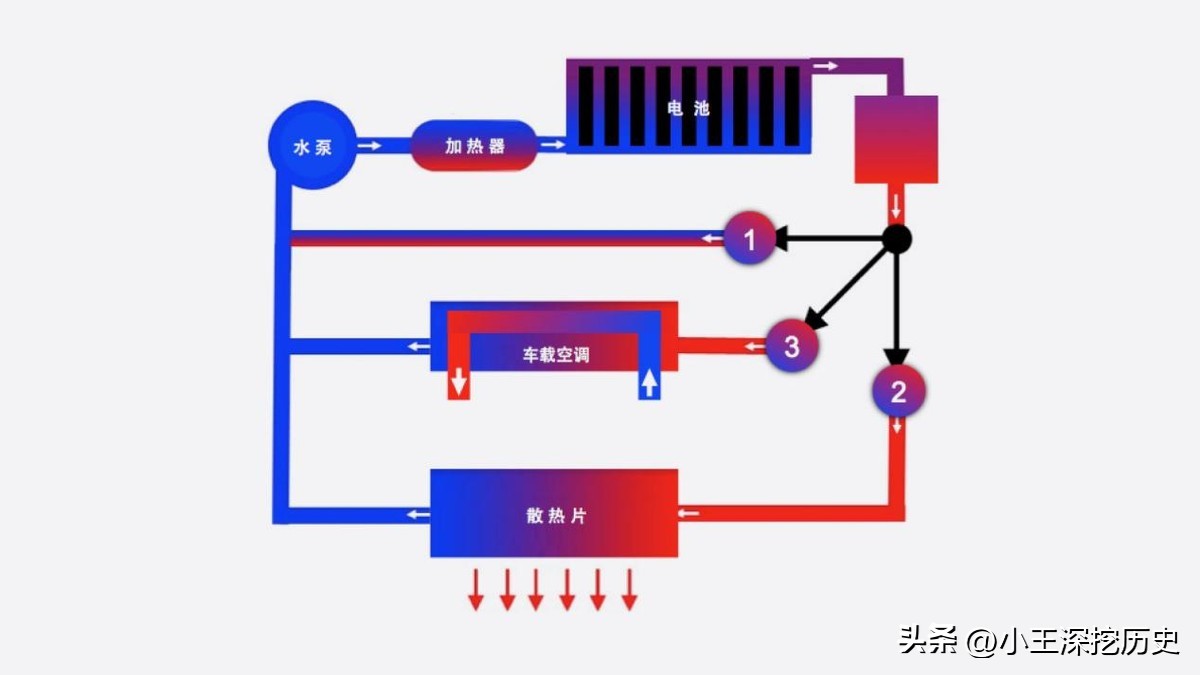

热交换装置通常采用液冷或风冷设计。液冷系统通过冷却液在电池间循环,带走或传递热量;风冷则依靠空气流动实现热交换。现在高端车型更青睐液冷方案,它的温度控制更精确均匀。

记得试驾某款车型时,工程师特意展示了他们的液冷系统。即使在零下二十度环境,电池也能在十分钟内升温到理想工作温度。这种设计确实很贴心,解决了北方用户的冬季焦虑。

温度控制策略与热管理算法

控制策略的核心是让电池始终工作在15-35℃这个甜蜜区间。算法需要考虑的不仅是当前温度,还有温度变化趋势、车辆运行状态等多重因素。

预加热功能是个很好的例子。当你用手机APP预约充电时,系统会提前计算最佳加热时机。这样上车时电池已经达到理想温度,既节省了等待时间,又提高了能源利用效率。

有些算法还会学习用户的驾驶习惯。如果你经常急加速,系统会适当降低温度上限,防止电池过载。这种自适应能力让热管理更加智能化。

我注意到最近发布的几款车型,它们的算法已经能根据导航信息调整热管理策略。比如检测到即将进入长下坡路段,会提前做好散热准备。这种预见性设计确实提升了系统效率。

热管理系统关键组件技术分析

冷却板的设计直接影响热交换效率。现在主流采用蛇形流道或多层微通道设计,确保冷却液能均匀流经每个电池单元。材料方面,铝合金因为导热性好、重量轻成为首选。

水泵和风扇这些执行部件也在不断进化。无刷直流电机取代了传统电机,噪音更小,寿命更长。智能调速功能可以根据需要精确控制流量和风量,避免不必要的能量浪费。

制冷剂的选择同样关键。早期使用R134a,现在逐步转向环保型的R1234yf。虽然成本更高,但对环境更友好,这也是行业发展的必然趋势。

阀件和管路的密封性经常被忽略,其实它们对系统可靠性影响很大。采用多层复合材料管路,既保证了柔韧性,又提高了耐压性能。这些细节处的改进,往往能带来整体性能的显著提升。

电池热管理系统需要像变色龙一样适应不同环境。同一套系统在哈尔滨冰天雪地和海南炎热夏日中的表现天差地别。我曾在冬季测试中亲眼目睹,优化得当的热管理系统能让续航里程提升近30%,这完全取决于系统对当地气候的精准应对。

寒冷地区防冻保温技术优化策略

北方冬季的低温对电池来说是场严峻考验。锂离子在低温下活性降低,内阻增大,就像人被冻得行动迟缓。这时候不仅充放电效率下降,长期在低温下工作还会加速电池老化。

电池预热系统在这里扮演着关键角色。现在主流方案采用PTC加热器配合液冷回路,就像给电池包装了地暖。有些车型还创新性地利用电机余热,通过三通阀将热量导向电池包。这种能量回收思路很聪明,既节约了电能,又提升了整体能效。

保温材料的选择同样重要。气凝胶这类新型材料正在取代传统泡沫塑料,它的隔热性能更好且更轻薄。记得有家厂商在电池包周围设计了真空隔热层,效果类似保温杯,能在-30℃环境下保持电池温度半小时仅下降2℃。

充电策略也需要特别优化。在寒冷地区,系统会建议用户插着充电枪进行预加热,这样能利用电网电力而非电池本身电量。有些车型还开发了“保温模式”,在车辆停放期间周期性启动加热,确保随时都能快速出发。

高温环境散热效率提升与寿命保护方案

炎热气候下,电池面临的挑战恰恰相反。高温会加速电解液分解和电极材料退化,就像把电池放在慢火上烘烤。这时候热管理系统的重点从保温转向高效散热。

双循环冷却系统在高温地区优势明显。一套回路负责电池冷却,另一套负责电机和电控系统冷却,两套系统既能独立运行又能协同工作。这种设计避免了热量在部件间互相传递,散热效率比单系统提升40%以上。

相变材料技术开始应用于高端车型。这些材料在特定温度下会发生相变吸收大量热量,就像给电池装了“散热缓冲器”。当环境温度突然升高时,相变材料先吸收多余热量,为主动散热系统争取响应时间。

智能充电限流是保护电池寿命的有效手段。系统会监测电池历史温度数据,如果发现电池经常处于高温状态,就会自动降低快充功率。虽然充电时间略有延长,但能显著延长电池使用寿命。这个设计理念很实用,懂得为长远考虑。

温带多变气候适应性调节技术

温带地区的气候最为复杂,早晚温差大,季节转换明显。这就要求热管理系统具备更强的自适应能力,不能简单沿用固定策略。

预测性热管理在这种环境下大显身手。系统结合天气预报、实时路况和历史数据,提前调整工作模式。比如预测到午后气温将显著升高,就会提前降低电池温度,避免后续剧烈降温带来的能量损耗。

模块化分区控制是另一个创新方向。将电池包分成多个独立温区,根据各区域温度差异实施精准调控。这就像给不同房间安装独立空调,比整体控制更加节能高效。实测数据显示,这种方案能降低15%左右的温控能耗。

我印象很深的是某品牌开发的“气候自学习”功能。系统会记录车辆在不同季节、不同时段的温度变化规律,逐渐形成个性化的热管理方案。开了一个月后,系统就能准确预测你早上通勤时需要的预热时间,这种智能化体验确实让人满意。

热管理系统的气候适应性直接关系到电动车的实用价值。好的设计应该让用户感受不到气候差异带来的使用困扰,这才是真正成熟的技术方案。

拆解新能源汽车充电桩的直流快充技术原理及不同功率等级的适用场景:从60kW到超充,如何选对充电桩,告别续航焦虑

解析新能源汽车电池的快充技术:充电倍率与电池寿命的平衡策略 - 如何实现快速充电不伤电池

解析氢能燃料电池系统的水热管理技术:低温环境下的启动性能优化,告别严寒启动烦恼

光伏逆变器MPPT控制技术解析:优化不同光照条件下的跟踪精度,提升发电效率

解析新能源电站的功率预测技术:AI算法与气象数据结合的优化方案,让发电更精准、电网更稳定

新能源电站电缆选型技术:铜与铝导电性能与成本差异全解析,助您优化电站全生命周期效益

相关文章

- 光伏逆变器MPPT控制技术解析:优化不同光照条件下的跟踪精度,提升发电效率

- 梳理伊朗2025年新能源规划中光伏与风电装机目标分配:掌握政策红利与投资机遇

- 评估2025年全球光伏焊带行业的市场趋势:材料升级与自动化生产如何提升效率与降低成本

- 梳理格鲁吉亚2025年新能源规划中光伏电站土地使用税优惠:轻松解锁投资红利与政策细节

- 梳理土库曼斯坦2025年新能源规划中关于风电项目的选址限制条件:地形、气候、电网、生态与社会经济全解析

- 评估2025年全球新能源继电器行业技术竞争:如何平衡可靠性与切换速度提升系统效率

- 新能源储能电池温度管理技术:液冷与风冷的适用场景对比分析,帮你选择最佳散热方案

- 2025年全球光伏背板技术趋势评估:材料升级与成本下降空间解析,助您把握行业先机