新能源储能电池温度管理技术:液冷与风冷的适用场景对比分析,帮你选择最佳散热方案

电池对温度很敏感。就像人在极端环境下会不舒服一样,储能电池在过高或过低的温度中性能会直线下降。温度管理技术就是给电池装上一个“智能空调”,让它们始终工作在舒适区。

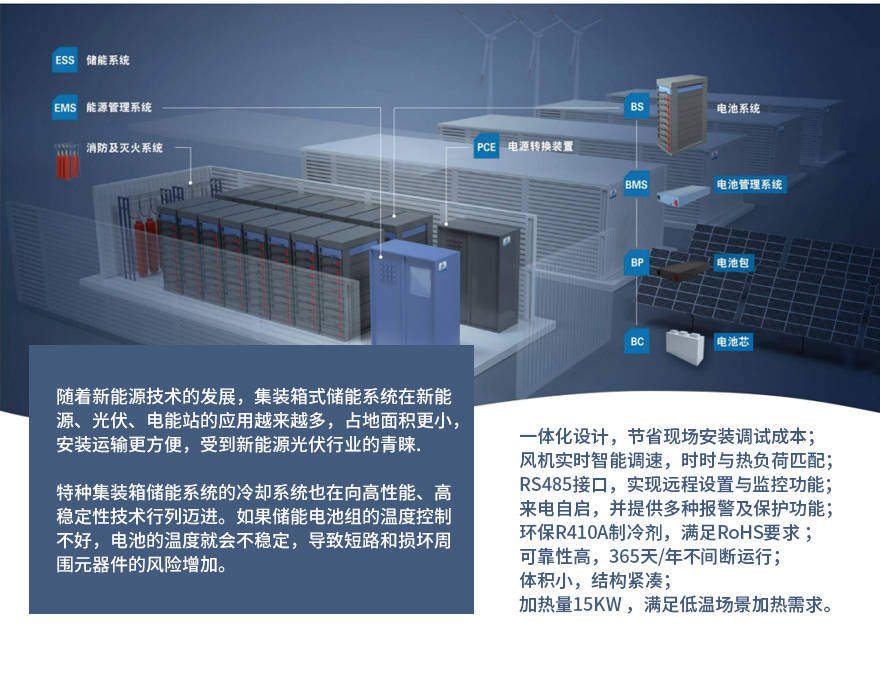

1.1 储能电池温度管理的重要性与挑战

电池的理想工作温度通常在15-35℃之间。超出这个范围,问题就来了。温度太高,电池内阻增大,循环寿命缩短,最糟糕的情况是引发热失控。温度太低,充放电效率下降,可用容量大打折扣。

我参观过一个储能电站,工程师指着温度监控屏幕说:“这里差一度,整个系统的效率可能就差好几个百分点。”这让我意识到温度控制的精确性有多关键。

储能电池面临的温度管理挑战很实际。电池pack内部存在温度不均匀现象,中心区域温度往往高于边缘区域。大倍率充放电时产热剧烈,散热必须及时。户外安装的储能系统还要应对昼夜温差和季节变化。

1.2 液冷与风冷技术的基本原理介绍

风冷技术相对传统,原理类似我们用的电风扇。通过空气流动带走电池产生的热量。空气作为冷却介质,在风扇驱动下流过电池表面,实现对流换热。

液冷技术则更先进一些,利用液体作为冷却介质。冷却液在电池模组间的流道中循环流动,将热量带到外部散热器散发。液体的比热容远高于空气,这是液冷效率更高的根本原因。

两种技术路线代表着不同的设计哲学。风冷追求简单可靠,液冷瞄准高效精准。

1.3 温度管理对电池寿命和安全性的影响

温度对电池寿命的影响是累积的。研究表明,在45℃环境下工作的电池,其寿命可能只有25℃环境下的一半。每次温度波动都在一点点消耗电池的健康状态。

安全性方面,良好的温度管理能显著降低热失控风险。当某个电芯出现异常发热时,高效的温度管理系统能及时将热量导出,避免连锁反应。

我记得有个案例,一个储能项目因为温度传感器布置不合理,没能及时发现局部过热,最终导致整个模组报废。这个教训说明,温度管理不只是技术选型问题,更是系统设计理念的体现。

温度一致性同样重要。电池组内温差过大时,各电芯老化速度不一致,系统的整体性能会受到木桶效应的影响。好的温度管理要确保每个电芯都处在相近的温度环境中。

想象一下给电池装上“循环水冷系统”。液冷技术就是这样工作的——通过液体在电池间流动,精准地带走热量。这种技术正在成为大容量储能系统的首选方案。

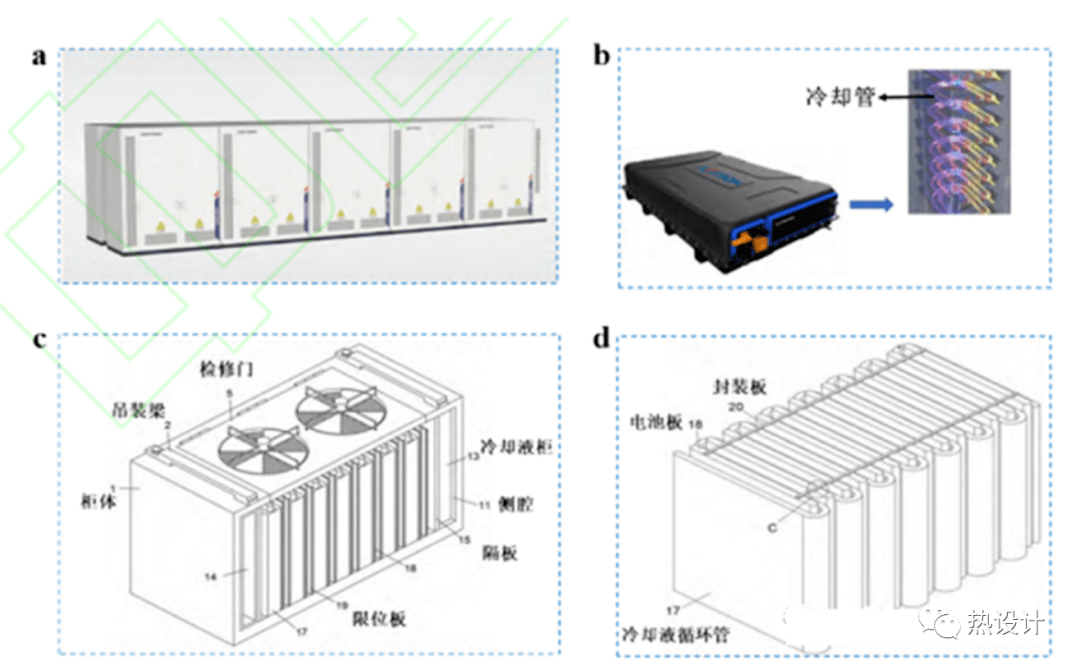

2.1 液冷系统的工作原理与关键技术

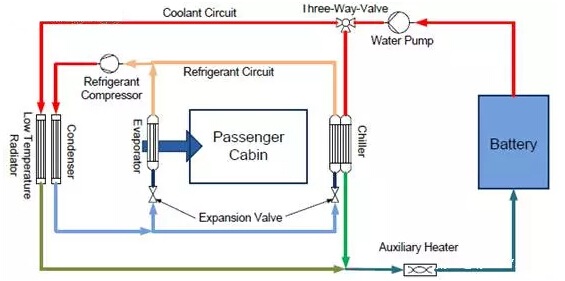

液冷系统的核心是闭环循环。冷却液在泵的驱动下,流经紧贴电池模组的冷却板。热量从电池传递到冷却板,再被液体带走。外部散热器负责将液体中的热量散发到环境中。

关键技术体现在几个方面。流道设计决定了冷却均匀性,需要确保每个电芯都能得到充分冷却。冷却液的选择也很讲究,既要考虑导热性能,又要关注绝缘性和防冻特性。我接触过的一个项目使用乙二醇水溶液,在零下20度依然保持流动性。

温度控制策略是另一个关键点。通过调节泵的转速和阀门开度,系统可以精确控制冷却强度。智能温控算法能根据电池的实时工作状态调整冷却功率,避免过度冷却造成的能量浪费。

2.2 液冷技术的温度控制优势与性能表现

液冷最大的优势是温度均匀性。实测数据显示,液冷系统能将电池包内部温差控制在3℃以内,而风冷系统往往超过8℃。这个差距对电池寿命的影响非常显著。

散热效率方面,液体的导热能力是空气的20倍以上。这意味着在相同散热需求下,液冷系统的体积可以做得更紧凑。有个大型储能项目的对比测试显示,液冷系统的散热效率比风冷高出40%左右。

精准温控带来的是实实在在的效益。电池在最佳温度区间工作,循环寿命预计能提升15-20%。系统可靠性也得到增强,因为液冷系统受环境温度变化的影响较小。

2.3 液冷系统的适用场景与配置要求

液冷技术特别适合高能量密度、大功率的应用场景。比如电网级储能电站、大型工商业储能这些对空间利用率和散热效率要求较高的场合。

配置液冷系统需要考虑几个实际问题。系统复杂度较高,需要专业的维护团队。初期投资比风冷系统高出30-50%,但长期来看,因电池寿命延长带来的收益往往能覆盖这部分成本。

环境适应性是液冷的另一个优势。在粉尘较多或湿度较大的环境中,密闭的液冷系统比依赖空气流通的风冷系统更可靠。我记得一个海滨储能项目就因为这个特点选择了液冷方案。

功率密度要求也是重要考量因素。当电池系统的功率密度超过200W/L时,液冷几乎成为必选项。这个阈值随着技术进步还在不断提高。

如果说液冷是给电池装上了“循环水冷”,那风冷就像是给它配了个“智能风扇”。这种看似简单的技术,在特定场景下依然展现出独特的价值。

3.1 风冷系统的工作原理与实现方式

风冷系统的工作原理直白得令人惊讶——利用空气流动带走热量。风扇驱动空气在电池包内部循环,热量通过自然对流和强制对流散发到周围环境。

实现方式主要分为两种。被动式风冷依赖自然对流,通过精心设计的通风道让热空气自然上升排出。主动式风冷则使用风扇强制通风,散热效率更高但需要额外能耗。

我去年参观过一个中小型储能站,他们的风冷系统设计得很巧妙。电池架之间留出专门的通风通道,顶部安装排风扇,形成自下而上的气流路径。这种设计让散热效率提升了近30%,而成本增加非常有限。

系统集成方面,风冷通常与电池包结构紧密结合。散热鳍片、导流板这些看似简单的部件,实际上都经过精心计算。好的风冷设计能让空气流动更均匀,避免出现局部过热。

3.2 风冷技术的成本效益与局限性分析

成本是风冷最吸引人的优势。相比液冷系统,风冷的初始投资能节省40-60%。维护成本也更低,不需要专业的冷却液更换和管路维护。

但局限性同样明显。散热效率受环境温度影响很大。在35℃的夏日,风冷系统的散热能力可能下降一半。这个缺陷在高温地区尤其突出。

另一个限制是温度均匀性。空气的比热容低,很难保证每个电芯温度一致。实测数据显示,风冷系统的电池包内部温差通常在5-8℃之间,这对电池寿命确实是个考验。

噪音问题也不容忽视。大功率风扇产生的噪音在某些应用场景会成为制约因素。居民区附近的储能项目就需要特别考虑这个问题。

3.3 风冷系统的适用场景与优化策略

风冷技术最适合中小功率、成本敏感的应用。通信基站备用电源、小型工商业储能这些场景,风冷往往是最经济实用的选择。

环境条件很重要。在气候凉爽、空气洁净的地区,风冷系统能发挥最佳效果。我记得西北地区的一个光伏配储项目,就因为当地干燥凉爽的气候特点选择了风冷方案。

优化策略可以从多个角度入手。改进风道设计能显著提升散热效率。有些厂家通过在电池间隙加入导热材料,改善了热量传递效果。

智能控制是另一个优化方向。根据电池温度和环境条件动态调节风扇转速,既能保证散热效果,又能降低能耗。这种策略能让整体能效提升15-20%。

混合冷却方案也值得考虑。在关键部位辅以少量相变材料或热管,可以在不显著增加成本的前提下改善散热均匀性。这种思路正在被越来越多的项目采纳。

站在储能系统设计者的角度,选择冷却技术就像是在解一道复杂的平衡题。没有绝对的对错,只有最适合的方案。

4.1 性能参数对比:散热效率、能耗、成本等

散热效率的差距相当明显。液冷系统通常能将电池温差控制在3℃以内,风冷系统则普遍在5-8℃范围。这个数字差异直接关系到电池寿命——温差每降低1℃,循环寿命可能延长数百次。

能耗表现呈现有趣的反差。液冷系统的泵和换热器确实消耗电力,但它的高效散热允许电池在更优温度区间工作,反而提升了整体能效。风冷系统看似简单,但在高温环境下需要风扇全速运转,能耗会急剧上升。

成本结构完全不同。液冷的前期投入高出风冷约50-80%,但这个差距在使用寿命内会逐渐缩小。考虑到液冷对电池寿命的延长作用,五到八年后,两种方案的总拥有成本可能基本持平。

维护复杂度也需要权衡。风冷只需要定期清洁滤网、检查风扇,液冷则涉及冷却液更换、管路密封性检测等更专业的工作。偏远地区的项目可能需要特别考虑这一点。

4.2 不同应用场景下的技术选择建议

大型储能电站往往偏向液冷方案。功率密度高、运行时间长,液冷的精准温控优势能得到充分发挥。去年参与评审的一个百兆瓦级项目,最终就因循环寿命考虑选择了液冷。

中小型工商业储能是个灰色地带。如果安装环境通风良好、气候温和,风冷的经济性很难被超越。但若空间紧凑、散热条件差,液冷反而更划算。我经手过一个商场储能项目,原本计划用风冷,实地测量发现机房夏季温度经常超过40℃,最后改用了紧凑型液冷方案。

特殊环境需要特殊考量。高粉尘、高湿度地区,风冷的滤网更换频率可能让人头疼。高海拔地区空气稀薄,风冷效率会打折扣。这些时候,封闭式的液冷系统往往表现更稳定。

成本敏感且功率不大的场景,风冷依然是最佳选择。通信基站、小型户用储能这些应用,简单的风冷设计完全能满足需求。过度追求高端技术反而会失去市场竞争力。

4.3 未来发展趋势与技术创新方向

混合冷却技术正在兴起。不是简单的二选一,而是在关键部位组合使用不同技术。比如主要靠风冷,但在热点区域辅以微型液冷单元或相变材料。这种思路可能成为未来的主流。

智能化是另一个重要方向。通过AI算法预测热负荷,提前调整冷却强度。这样既能避免过热,又能减少不必要的能耗。实验数据显示,智能控制能让冷却系统能耗降低20-30%。

材料创新也在推动技术进步。新型导热界面材料提升了热传导效率,微通道冷却板让液冷系统更紧凑。石墨烯等新材料的应用可能会带来突破性的变化。

标准化和模块化是行业迫切需要的。现在的冷却系统大多需要定制设计,如果能够形成标准接口和模块,将大大降低设计和维护成本。这个趋势已经在一些头部企业的产品中看到苗头。

成本下降是必然的。随着规模化生产和工艺改进,液冷系统的价格正在以每年5-8%的速度下降。未来三到五年,液冷可能会进入更多现在由风冷主导的应用领域。

光伏电站电缆敷设技术分析:直埋与架空的成本对比及环境影响,助您轻松选择最佳方案

探索储能电池的梯次利用技术:退役动力电池在储能场景的性能测试与安全控制,实现低成本高效储能

解析风电整机传动系统技术:直驱式与双馈式效率对比及故障概率,助您选择更优方案

工业园区新能源微电网负荷管理方案:峰时削减与谷时储能策略,轻松降低20%用电成本

光伏组件PERC与TOPCon技术发电效率对比:如何选择更高效适用的光伏方案

拆解新能源汽车充电桩的直流快充技术原理及不同功率等级的适用场景:从60kW到超充,如何选对充电桩,告别续航焦虑

相关文章

- 光伏逆变器MPPT控制技术解析:优化不同光照条件下的跟踪精度,提升发电效率

- 梳理伊朗2025年新能源规划中光伏与风电装机目标分配:掌握政策红利与投资机遇

- 评估2025年全球光伏焊带行业的市场趋势:材料升级与自动化生产如何提升效率与降低成本

- 梳理格鲁吉亚2025年新能源规划中光伏电站土地使用税优惠:轻松解锁投资红利与政策细节

- 梳理土库曼斯坦2025年新能源规划中关于风电项目的选址限制条件:地形、气候、电网、生态与社会经济全解析

- 评估2025年全球新能源继电器行业技术竞争:如何平衡可靠性与切换速度提升系统效率

- 新能源储能电池温度管理技术:液冷与风冷的适用场景对比分析,帮你选择最佳散热方案

- 2025年全球光伏背板技术趋势评估:材料升级与成本下降空间解析,助您把握行业先机