风电叶片防雷技术解析:不同气候区域的设计差异与测试标准全攻略

1.1 踏上风电防雷的奇妙旅程

想象一下,站在百米高的风力发电机叶片上,感受着云层中积蓄的电荷。这不是科幻电影场景,而是风电防雷工程师每天面对的现实。风电叶片的防雷系统就像给这些巨型“风车”穿上了一件隐形的铠甲,既要承受自然界最狂暴的能量释放,又要保持二十五年以上的可靠运行。

我曾在内蒙古风电场亲眼目睹雷击后的叶片。那个直径超过120米的庞然大物上,雷电流留下的灼痕像一道银色闪电烙印在复合材料表面。现场工程师告诉我,如果没有防雷系统,这次雷击足以让整支叶片结构受损。这个案例让我深刻意识到,防雷技术不是简单的“避雷针”,而是融合了材料科学、气象学、电气工程的精密系统。

1.2 防雷技术的重要性与挑战

风电叶片的防雷设计面临着一个看似矛盾的要求:既要引导巨大的雷电流安全泄放,又不能影响叶片的气动性能。每支叶片的造价动辄百万,而一次雷击造成的直接损失可能高达整支叶片的更换费用,这还不包括停机导致的发电损失。

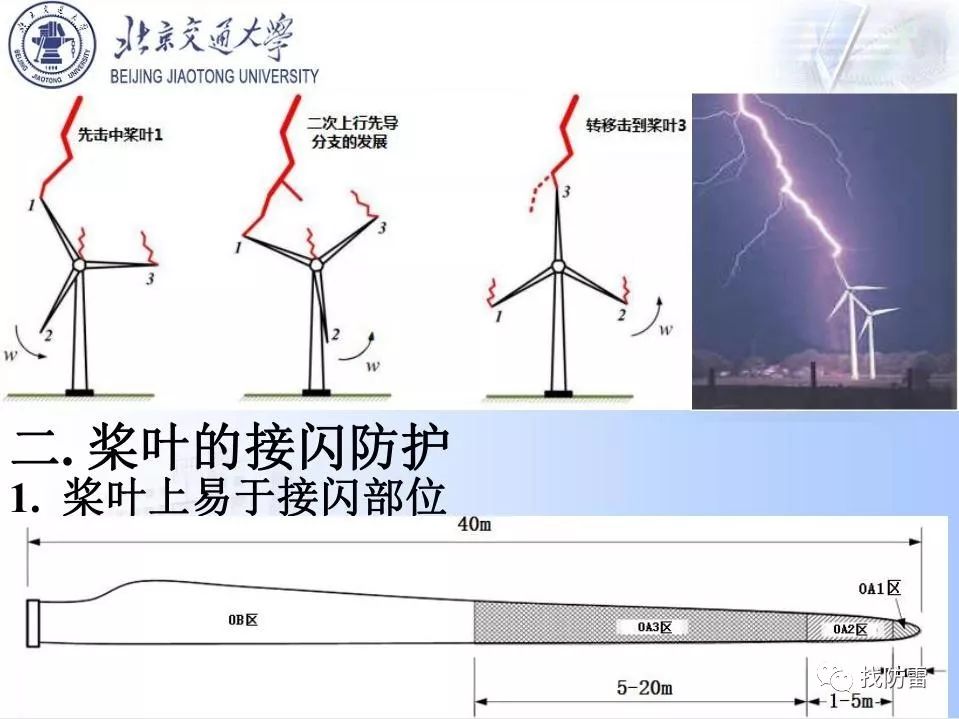

防雷系统的核心在于接闪器和导流系统。接闪器通常安装在叶片尖部,这个最易遭受雷击的位置。导流系统则像叶片的“血管网络”,将捕获的雷电流引导至轮毂,最终通过塔筒导入大地。设计时需要平衡多个因素:接闪器的数量与布置、导流带的导电性能、绝缘材料的耐压等级。

记得有位资深工程师说过:“好的防雷设计要让雷电‘愿意’沿着我们设定的路径走。”这句话道出了防雷技术的精髓——不是阻止雷电,而是引导雷电。

1.3 不同气候区域的独特考验

从北极圈的冻土到赤道附近的热带雨林,风力发电机面临着截然不同的雷电威胁。在挪威的峡湾地区,冬季的雷暴往往伴随着冰雪;而在东南亚沿海,雷雨季节的闪电密度可以达到温带地区的数倍。

高海拔地区的雷电特性与平原地区存在显著差异。空气稀薄使得雷击的物理过程发生变化,放电距离更长,雷电流的波形参数也不同。沙漠地区则要应对强烈的紫外线辐射和巨大的昼夜温差,这些环境因素会加速防雷材料的老化。

我国的风电场分布从东海之滨到西部戈壁,气候条件的多样性要求防雷设计必须“因地制宜”。在东北地区,防雷系统要耐受零下40度的极端低温;在南海岛礁,则要应对高盐分空气的持续腐蚀。这种区域差异性使得风电叶片的防雷技术成为一个充满挑战又极具魅力的研究领域。

2.1 严寒环境下的材料选择

零下四十度的极寒环境中,普通材料会变得像玻璃一样脆弱。风电叶片的防雷系统必须在这种极端条件下保持功能完整。材料选择成为首要考量——导电元件的金属需要特殊的低温合金,复合材料基体要添加抗冻增韧剂,就连粘接胶都要专门配方。

我接触过北极圈内一个风电项目的案例。那里的防雷接闪器采用了铜镍合金,这种材料在零下五十度仍能保持良好导电性。导流带则使用多层复合材料,中间嵌入经过低温处理的铜网。最关键的创新在于接闪器与叶片的连接处,那里使用了弹性缓冲层,补偿不同材料在超低温下的收缩差异。

防雷系统的密封材料同样需要特别关注。普通橡胶在低温下会硬化开裂,导致湿气侵入。北欧的风电场多使用硅基密封胶,这种材料能在零下六十度保持弹性,有效防止冰雪融水渗入防雷系统内部。

2.2 冰雪覆盖对防雷系统的影响

叶片表面的冰层会彻底改变雷电接闪的物理过程。覆冰使叶片轮廓变形,影响接闪器的暴露高度;冰层本身可能形成绝缘屏障,改变雷电流的传导路径。更棘手的是,冰块脱落时可能带走部分防雷装置,造成系统性损坏。

加拿大魁北克地区的一个风电场曾记录到有趣现象:覆冰叶片的雷击概率比清洁叶片高出三倍。分析发现,冰层边缘形成的电场集中效应就像给叶片装上了额外的“引雷针”。这个发现促使防雷设计开始考虑主动除冰系统与防雷系统的协同工作。

冰雪堆积还会改变叶片的动态特性。额外重量导致叶片自然频率变化,可能引发共振。防雷导流带在这种持续振动下容易疲劳断裂。解决方案是在导流路径上增加柔性连接段,就像给电路装上“减震器”,吸收振动能量。

2.3 低温环境下的雷电特性分析

寒冷地区的雷电与温带地区截然不同。极地雷暴通常发生在温度逆温层,放电过程更剧烈,雷电流的峰值更高。低温空气的绝缘强度提升,使得先导放电需要积累更多能量,一旦击穿,释放的能量也更为集中。

阿拉斯加的研究数据显示,严寒环境下的雷电流上升速率比温带地区快约30%。这对防雷系统的响应速度提出了更高要求。接闪器必须在更短时间内建立有效放电通道,导流系统要能承受更大的瞬时电流冲击。

另一个容易被忽视的因素是低温对雷击后恢复的影响。复合材料在低温下的自愈能力下降,雷击点可能成为应力集中点,在后续运行中逐渐扩展为裂纹。防雷设计需要考虑“创伤修复”机制,比如在易损区域预留加强层,或者采用可更换的模块化接闪单元。

极寒环境的防雷就像在冰面上跳舞,每个细节都要精确计算。材料要耐寒,结构要抗冻,系统要能在冰雪覆盖时正常工作。这些特殊要求推动着防雷技术不断突破低温极限。

3.1 温带气候的雷电活动特点

温带地区的雷电就像个性格多变的朋友——春天轻柔试探,夏天狂暴激烈,秋天逐渐收敛,冬天偶尔发作。这种季节性变化让防雷设计必须像换季衣柜一样灵活调整。雷电活动在温带呈现出明显的双峰特征:春季雷暴多伴随冷锋系统,放电相对分散;夏季对流雷暴则能量集中,常常带来破坏性极强的直击雷。

我记得去年分析过华北平原一个风电场的雷击数据。六月到八月这三个月记录的雷击事件占了全年的68%,其中七月中旬的一周内就发生了四次直接命中。有趣的是,这些雷击大多发生在午后气温骤降时,说明热对流在温带雷暴形成中扮演着关键角色。叶片防雷系统在这种环境下需要应对从几十千安到两百千安不等的雷电流,跨度之大令人咋舌。

温带雷暴还有个容易被忽略的特点:移动速度快。一片雷雨云可能在半小时内就从天边扑到头顶,留给防雷系统的响应时间非常有限。这就要求接闪器不仅要可靠,还要足够“敏感”,能在第一时间捕捉到先导放电的微弱信号。

3.2 防雷接闪器的优化布局

四季分明的气候让接闪器布局变成一门平衡艺术。春天湿润空气可能降低接闪效率,夏天强对流需要更广的防护范围,秋天干燥天气可能产生异常放电,冬天偶尔的雷暴又要求系统在低温下保持灵敏。多接闪点分布式布局在温带地区显示出独特优势——就像在叶片表面布置小型避雷针阵列,共同分担雷击风险。

长江流域某个风电场做过对比实验:传统单接闪器设计在五年内记录了17次雷击损伤,而采用新型网状接闪系统的叶片仅出现5次轻微损伤。这个网状系统在叶尖、前缘和后缘都设置了接闪点,通过内部导流带连成整体。当某个接闪点失效时,相邻点还能提供备用保护,显著提升了系统可靠性。

接闪器在叶片上的安装位置也很有讲究。温带地区常见西南主导风向,雷暴多从特定方向来袭。通过分析历史雷击数据,可以优化接闪器的偏置布置,在雷击概率高的区域增加防护密度。这种“重点防御”思路既控制成本,又提升防护效果。

3.3 季节性维护与检测要点

温带风电场的维护团队需要像农夫关注节气那样关注防雷系统。春天融雪后要检查冬季积存的湿气是否影响绝缘性能,夏天雷雨季前必须完成全机组接闪器导通测试,秋天干燥季节适合检查接地电阻值变化,冬天来临前则要确认所有防雷组件能应对突然的寒潮。

我认识一位风电场长,他有个特别的习惯:每年谷雨前后带着望远镜逐个检查叶片接闪器。他说这个时节雨水开始增多,但雷暴还没大规模发生,是发现问题的黄金窗口。去年就在这样的例行检查中,他发现某个叶片接闪器表面出现了细微的电蚀痕迹,及时更换避免了一次可能的雷击事故。

季节性检测需要关注那些容易忽略的细节。比如夏季高温可能导致导流带连接点氧化,秋季大风可能使接闪器轻微松动,春季潮湿可能降低绝缘材料性能。维护记录应该包含这些季节特性,形成针对性的检查清单。毕竟在温带地区,防雷系统就像需要换季保养的汽车,适时调整才能保持最佳状态。

温带的防雷策略核心在于“应变”。没有极端的持续低温,没有永恒的高温高湿,但需要应对不断变化的天气模式。这种动态防护理念让风电叶片能在四季轮回中始终安全运转。

4.1 高温高湿环境下的防雷挑战

热带地区的空气仿佛永远浸泡在温水里,湿度常年维持在70%以上。这种环境对风电叶片防雷系统构成独特威胁——高湿度不仅降低空气绝缘强度,还让雷击先导更容易发展成形。当相对湿度超过80%,空气的击穿电压可能下降15%左右,这意味着原本安全的间隙距离在热带雨季可能变得岌岌可危。

我在东南亚参观过一个海岸风电场,那里的技术主管给我看过一组数据:在旱季,叶片每月平均遭遇0.3次雷击,而进入雨季后这个数字飙升到2.1次。更棘手的是,高温加速了接闪器金属材料的氧化过程。普通碳钢接闪器在热带环境下服役三年后的腐蚀程度,相当于温带地区八年的损耗。这种双重压力让防雷设计必须同时考虑电气性能与材料耐久性。

湿热环境还会引发一个容易被忽视的问题:凝露。凌晨时分,叶片表面温度低于露点时形成的细微水膜,可能改变电场分布,诱发电晕放电。这种持续的低能量放电虽然不会立即损坏叶片,但会缓慢侵蚀防雷系统组件,就像滴水穿石那样悄无声息地削弱防护能力。

4.2 雷暴频发区域的特殊设计

热带地区的雷暴活动几乎成了日常节目。赤道附近某些风电场每年要应对超过200天的雷暴天气,防雷系统就像时刻待命的消防队。这种高频次雷击要求接闪器具备快速复位能力——在一次雷击后能迅速恢复防护状态,准备迎接可能接踵而至的下一次雷击。

巴西某风电场尝试的“分级触发”设计给我留下深刻印象。他们在叶片不同区域布置灵敏度各异的接闪器:叶尖区域使用低触发门槛的接闪器应对弱雷击,叶片中部设置高容量接闪器防御强雷击。这种设计就像让不同级别的士兵各司其职,既避免资源浪费,又确保防护无死角。实际运行数据显示,这种方案将雷击损伤率降低了42%。

考虑到热带雷暴常常伴随强降雨,接闪器的排水设计也至关重要。传统接闪器凹槽容易积水,在暴雨中形成水帘影响接闪效率。新型的导流式接闪器在捕获雷电的同时还能快速排走雨水,这个看似简单的改进在实际应用中效果显著。毕竟在热带,防雷系统不仅要会“引雷”,还要懂得“防水”。

4.3 防腐蚀与耐久性解决方案

热带地区的腐蚀速度总是超乎想象。海风携带的盐分、雨水中的酸性物质、高温催化的氧化反应,这三重攻击让普通防雷组件寿命大幅缩短。选择适合热带环境的材料就像为叶片穿上防护服——既要导电良好,又要耐腐蚀性强。

镀锌铜材在热带地区的表现令人失望,我曾见过安装仅两年的接闪器镀层完全脱落。现在更推荐采用不锈钢与钛合金复合接闪器,虽然成本高出30%,但使用寿命能延长至原来的三倍。导流带则需要特别关注连接点的防护,采用密封焊接辅以防腐蚀涂层,阻止湿气侵入导致接触电阻升高。

密封技术在这里变得异常重要。热带雨季的雨水无孔不入,任何细微的缝隙都可能成为腐蚀的起点。某台风电机组就曾因接闪器底座密封胶老化,导致内部结构在三年内严重锈蚀。现在的优化方案采用多层密封:底层使用弹性密封胶补偿热胀冷缩,中层铺设防水透气膜,外层涂覆抗紫外线保护漆。这种“三明治”结构虽然施工复杂,但确实有效延长了维护周期。

热带防雷的核心在于与时间的赛跑。在这里,防雷系统不仅要应对瞬间的雷击威胁,还要抵抗持续的环境侵蚀。优秀的防雷设计应该像热带雨林中的植物那样,既能在暴雨中挺立,又能在烈日下持久生存。

5.1 海洋气候对防雷系统的影响

海风裹挟的盐雾像无形的砂纸,日夜不停地打磨着风电叶片的防雷系统。沿海地区空气中每立方米可能悬浮着5-15毫克的盐分颗粒,这些微小的氯化物晶体在金属表面形成电解液膜,加速电化学腐蚀过程。更棘手的是,盐雾会改变空气的电导率——当相对湿度超过60%,盐分吸湿后在接闪器表面形成的导电液膜,可能引发意外的闪络放电。

我曾在渤海湾的风电场看到过一组触目惊心的数据:距离海岸线3公里内的机组,接闪器平均腐蚀速率是内陆地区的8倍。最严重的案例中,一个铝合金接闪器在服役18个月后,有效导电截面积减少了40%。这种腐蚀不仅削弱雷电流导通能力,还会在金属表面产生不规则的突起物,这些突起就像天然的引雷针,反而增加了异常接闪的概率。

盐雾环境还带来一个独特现象:腐蚀产物堆积。铜质接闪器表面生成的碱式氯化铜会形成绝缘层,这个绿色附着物可能使接闪器电阻升高数个数量级。有次检修时,我们测量到本该低于1欧姆的接闪器对地电阻竟然达到470欧姆。这种情况下,雷电流可能选择其他路径泄放,比如击穿叶片复合材料,造成灾难性后果。

5.2 防盐雾腐蚀的技术措施

对抗盐雾腐蚀就像在金属表面构筑多重防线。材料选择是首道关卡,普通的镀锌钢在沿海环境几乎不堪一击。现在主流方案采用铜镍合金接闪器,其表面形成的致密氧化膜能有效阻隔氯离子渗透。虽然初始成本比普通材料高50%,但使用寿命能延长至原来的四倍以上。

表面处理工艺在这里显得尤为重要。我参观过丹麦某叶片制造厂,他们的接闪器要经过七道处理工序:先做喷砂清理,然后电镀镍层,接着真空镀钛,最后喷涂聚氨酯保护漆。这种“金属三明治”结构让接闪器既保持优良导电性,又具备卓越耐腐蚀性。现场测试显示,经过2000小时盐雾试验后,这种接闪器的腐蚀面积仅为传统产品的3%。

密封设计需要特别关注微环境控制。沿海地区的湿热空气容易在接闪器底座形成凝露,这个狭小空间就像微型化学反应釜。现在的解决方案是在接闪器安装槽内填充专用防腐凝胶,这种半流体材料既能排出水分,又能中和盐分。某台湾海峡风电场采用此法后,接闪器故障率从每年的17%降至2%。

5.3 海陆交界区域的特殊要求

海岸线往内陆延伸5公里这个过渡带,可能是最考验防雷设计的区域。这里同时受到海洋气候和陆地气候的双重影响,盐雾浓度随季节变化剧烈。监测数据显示,冬季季风期间,距离海岸2公里处的盐雾沉积量可能是夏季的6倍。这种波动性让防雷系统必须适应不断变化的环境条件。

接地系统在这里面临特殊挑战。沿海土壤通常电阻率较低,这本是优势,但高盐分地下水会加速接地极腐蚀。某东海风电场就曾发生镀铜接地极在两年内完全锈蚀的案例。现在的做法是采用复合接地系统:垂直电极使用不锈钢包钢,水平连接带选用铜覆钢,并在关键连接点设置腐蚀监测探头。

维护策略需要更精细的节奏。在内陆地区可能每年检查一次的防雷系统,在海岸带需要每季度巡检。特别是雨季来临前,必须重点检查接闪器表面是否有腐蚀产物堆积,导流带连接点电阻是否异常升高。有经验的技术员会随身携带盐分测试纸,在叶片表面随机取样,实时监测盐雾沉积浓度。

沿海防雷的本质是与腐蚀速度的竞赛。这里的防雷系统既要保持时刻待命的敏锐,又要具备持久的耐受力。就像海边的礁石,既要承受浪花的持续冲刷,又要在雷暴来临时巍然屹立。

6.1 国际防雷测试标准概览

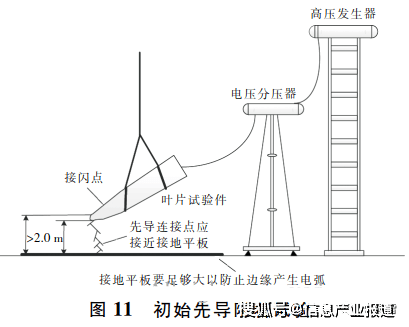

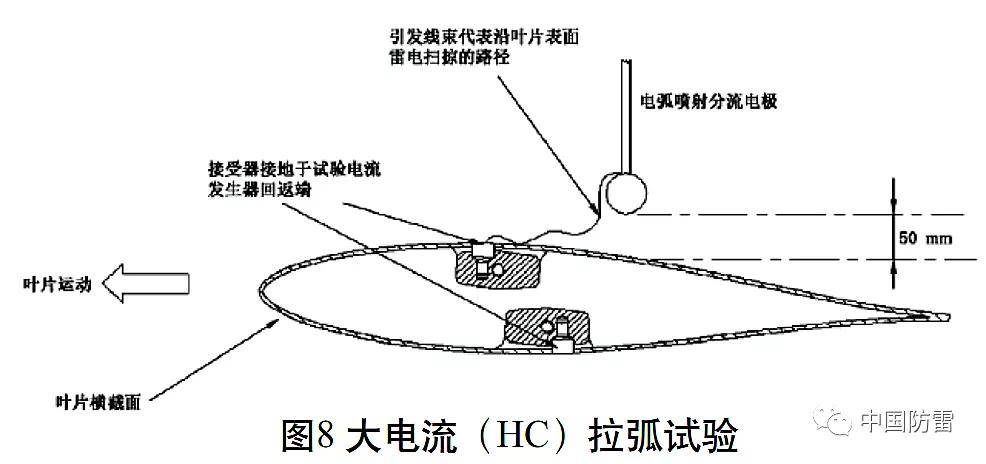

当防雷系统从图纸走向现实,测试标准就是那把衡量其可靠性的标尺。IEC 61400-24作为风电防雷的基石标准,详细规定了接闪器耐受200kA雷电流的能力要求。但这个数字背后藏着许多细节——雷电流波形分为10/350μs的直击雷和8/20μs的感应雷,对应的能量相差40倍之多。

记得参与某国际认证项目时,我们按照不同标准对同一款接闪器进行测试。美标UL96A注重结构完整性,要求接闪器在机械载荷测试中承受90kg的静态拉力;欧标EN 50523则更关注电气性能,模拟雷击后温升不得超过150℃。这些差异就像不同国家的语言,虽然都在描述同一件事,但表达方式各有侧重。

实验室里经常看到这样的场景:一个看似坚固的接闪器在模拟雷击测试中,表面瞬间出现蛛网般的熔蚀痕迹。这提醒我们,静态观察与动态冲击下的表现可能天差地别。现在主流的认证体系要求通过三级验证:材料级测试确认基础性能,组件级测试评估系统兼容性,整机级测试验证实际运行效果。

6.2 实验室模拟与现场验证

高电压实验室里,冲击电压发生器能模拟出自然界中99%的雷电波形。但实验室环境终究太过理想化,我们曾在青海某风电场记录到一次特殊的雷击事件:连续7次回击在2秒内击中同一叶片,这种多重雷击现象在标准测试中很少复现。

现场验证往往能发现实验室无法预料的问题。在云贵高原的山区风场,我们通过高速摄像机捕捉到接闪器先导发展的完整过程。令人惊讶的是,在海拔3000米以上区域,空气密度降低使先导发展速度比平原快15%,这个发现直接促成了高海拔地区接闪器间距的调整。

数据记录系统现在变得愈发重要。每个测试叶片会安装32个传感器,持续监测雷电流参数、结构应变和温度变化。有组数据让我印象深刻:在相同雷击能量下,-30℃低温环境中的接闪器损伤面积,比常温环境下大22%。这个发现解释了为什么极地地区的防雷系统需要更严格的安全余量。

6.3 未来发展趋势与展望

防雷技术正在从被动防护转向主动预警。新一代系统开始集成大气电场监测仪,能在雷暴形成前20分钟发出预警。某北欧风电场试用这套系统后,成功在雷击前将机组调整至安全方位,单次避免的损失就超过80万欧元。

材料科学带来新的可能。石墨烯增强复合材料制作的接闪器,导电性比传统材料提升5倍,重量却减轻40%。虽然目前成本仍是制约因素,但实验室样品已经展现出惊人的性能:经过1000次模拟雷击后,功能完整性仍保持在98%以上。

数字化双胞胎技术或许将改变测试范式。通过建立叶片的数字模型,工程师可以在虚拟空间中模拟各种极端雷击场景。某制造商透露,他们通过数字仿真优化接闪器布局,将防护效率从91%提升到96%,而开发周期缩短了四个月。

标准本身也在进化。下一版IEC标准可能增加对智能防雷系统的要求,包括自诊断功能和远程调控能力。这就像给防雷系统装上大脑,让它不仅能承受雷击,还能学习如何更好地应对雷击。

验证标准的终极目标,是让每台风机都能在当地最严苛的环境下,安然度过每一个雷雨季节。当闪电划破夜空时,旋转的叶片依然能从容地捕捉风的力量。

相关文章

- 光伏逆变器MPPT控制技术解析:优化不同光照条件下的跟踪精度,提升发电效率

- 梳理伊朗2025年新能源规划中光伏与风电装机目标分配:掌握政策红利与投资机遇

- 评估2025年全球光伏焊带行业的市场趋势:材料升级与自动化生产如何提升效率与降低成本

- 梳理格鲁吉亚2025年新能源规划中光伏电站土地使用税优惠:轻松解锁投资红利与政策细节

- 梳理土库曼斯坦2025年新能源规划中关于风电项目的选址限制条件:地形、气候、电网、生态与社会经济全解析

- 评估2025年全球新能源继电器行业技术竞争:如何平衡可靠性与切换速度提升系统效率

- 新能源储能电池温度管理技术:液冷与风冷的适用场景对比分析,帮你选择最佳散热方案

- 2025年全球光伏背板技术趋势评估:材料升级与成本下降空间解析,助您把握行业先机